おすすめ特集・コラム派遣の抵触日とは?雇用前に知っておきたい派遣先企業の注意点を解説

更新日:2025.04.18

- 人材派遣

「抵触日」は企業が派遣を採用する際に知っておかなければ業務に支障をきたすため、おさえておきたいポイントです。派遣社員は同じ企業の同じ部署において3年までしか勤務できない決まりがあり、その期日を超えた翌日を抵触日といいます。

国の意図として「3年を超える人材不足は企業が採用活動を行う必要があり、派遣先企業で直接雇用してほしい」というものがあるため、企業は抵触日や期限への理解が欠かせません。本記事で派遣の抵触日が設けられている理由や背景、企業が注意したいポイントを解説します。

【人員不足でお悩みの担当者へ】

全国40万人以上の派遣スタッフが登録するパソナの人材派遣サービスはこちら

労働者派遣法で抑えておくべきポイントを解説!

人材派遣をご活用される担当者の方や派遣先責任者の方に向けて、労働者派遣法のポイントを解説します。

派遣の抵触日とは?

こちらでは派遣における抵触日について解説します。計画的に採用し派遣社員を迎え、人材育成を進めるためには抵触日の理解を深めることが必要です。

派遣期限が切れた翌日を指す

派遣における抵触日は「派遣期間が切れた翌日」を指しています。抵触日を迎えると該当する派遣社員はその会社で引き続き働けない決まりがあります。また、派遣先企業も「一定の期限を超えて同一の派遣社員を働かせることができない」との定めがあるため、双方が抵触日を意識することが欠かせません。

具体的な期限は最長で3年

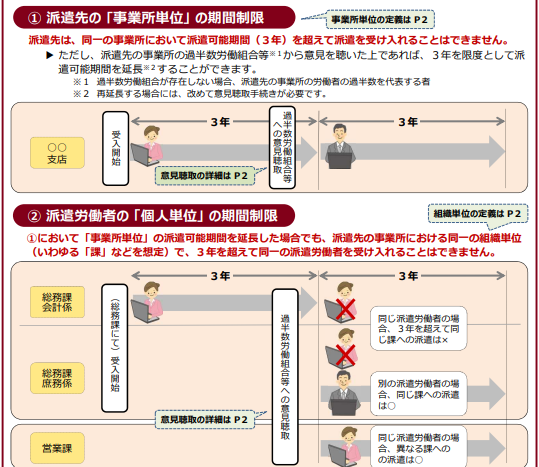

抵触日の具体的な期限は上限が3年と設けられています(下記資料)。そのため、派遣社員は同一企業で3年以上働けないと考えましょう。なお、同一企業の同部署での派遣期間は3年が上限ですが、系列会社や他の部署で再度派遣契約を結ぶことは可能です。

出典:厚生労働省「派遣先の皆様へ」4p

なお、抵触日には後述する「個人単位」と「事業所単位」の概念が設けられているため、確認しておきたいポイントです。

派遣社員は不足する人材を一時的に補うことを目的として受け入れるケースが多いでしょう。そのため、3年以下ではあるものの1年や2年など長期で派遣社員を検討する場合は、社内で派遣社員の業務計画を毎年立てる、新規の採用活動を行うなど派遣の期限を見越した上で事前準備を行うことがおすすめです。

抵触日を設けない例外がある

抵触日は派遣社員を雇い入れる上で知っておきたいトピックですが、例外もいくつかあります。抵触日を設けていない例外は下記のとおりです。

- 産前産後休業や育児休業、介護休業を取得する従業員の代替として迎えた派遣社員の場合

- 完了時期が明確な有期プロジェクト業務に従事する場合

- 派遣元で「無期雇用」になっている場合

- 該当派遣社員が60歳以上の場合

- 日数限定業務である場合(1ヶ月間に働く日数が社員より少なく、かつ月10日以下の勤務)

派遣社員を雇い入れる目的はあくまで「一時的な人手不足を補うため」です。そのため、人手が足りない期限が決まっている場合などは例外になります。

また、派遣社員の中でもスポットで勤務するようなケースにおいても抵触日は当てはまりません。自社で派遣を雇い入れる場合はどのくらいの期間どのような業務を依頼するかを確認し、まず抵触日の概念が該当するか確認することが大切です。

関連記事:派遣の抵触日以降はどうなる?リセットまでのクーリング期間を解説

抵触日は「個人単位」「事業所単位」の2種類で確認する

ここからは派遣社員を受け入れる場合に知っておきたい2種類の概念を紹介します。抵触日を確認するには「個人単位」「事業所単位」への理解が大切です。

個人単位の場合

「個人単位」では「該当派遣社員が同一組織で勤務できる期間は3年まで」と決まっています。なお、同一組織は株式会社など会社単位でなく、課や部署を指しています。そのため、同じ会社の中でも業務としての類似性や関連性のない課や部署の場合は再度雇用契約を結び、勤務可能です。

具体的には派遣社員を営業部で受け入れて3年経過すると同一部署での勤務はできません。しかし、労働組合をはじめとした関係各所に意見聴取を行うことで営業部以外の部署で引き続き勤務が可能になります。意見聴取では派遣社員の受け入れを延長する理由や現状を示す必要があります。

事業所単位の場合

「事業所単位」は「同一の事業所において3年を超えて派遣を受け入れられない」決まりを指しています。事業所は工場や事務所、店舗等が物理的に独立、もしくは場所的に独立していることと定義されています。

具体的には、練馬区にある〇〇株式会社では3年以上働けないが、板橋区にある子会社の▲▲株式会社に異動すると再び3年経過するまでは働くことができます。なお、事業所が3年の抵触日を迎えて該当派遣社員を引き続き受け入れたい場合も個人単位と同様に労働組合等への意見聴取が求められます。

なお、今回紹介した意見聴取は抵触日を迎える1ヶ月前までに行いましょう。

派遣を受け入れる際に知って起きたいポイントを下記の記事でもご紹介しています。あわせてご覧ください。

関連記事:知っておくべき労働者派遣法の改正ポイントや違反行為を解説

抵触日が設けられた背景

ここからは、なぜ派遣に抵触日が設けられているかを解説します。

派遣社員の生活を守るため

1つ目の理由は派遣社員の働く環境と生活を守るためです。派遣社員が長年同じ職場にとどまっている場合、正社員と等しい仕事ができるようになるでしょう。その結果、戦力として信頼され、雇用条件が異なるにもかかわらず正社員と同じ仕事ボリュームになる可能性があります。

しかし、派遣社員はあくまで人手不足を補う役割で、企業への定着を目的としているわけではありません。また、正社員と派遣社員が同一の業務量をこなしていても待遇が厚いのは正社員です。正社員の場合は賞与や保険、福利厚生がありますが派遣社員はあくまで派遣社員の所属のため正社員よりも待遇面で優遇されにくい可能性があります。

派遣社員が不利にならない働き方をするために抵触日は欠かせない概念です。

3年以上の雇用は企業の採用努力が必要と判断されるため

2つ目は派遣社員を受け入れる目的が関係しています。派遣社員を受け入れる理由として、企業の人材不足が挙げられます。退職者や育休・産休に入る従業員がいる場合に限定的に派遣で人材不足を解消します。

しかし、派遣を受け入れる目的が曖昧で、3年以上派遣社員が働く必要がある場合は新規の採用が必要と考えられます。派遣の受け入れで人材不足を解消しながら、自社で雇用する努力が必要でしょう。

派遣はあくまで「一時的」

派遣社員の受け入れはあくまで一時的なものとの認識が大切です。企業によっては慢性的に人手不足で派遣社員を複数人受け入れて業務を回していることもあるでしょう。しかし、慢性的な人材不足は業務フローを見直しや待遇改善をおこない解消することが必要です。派遣社員の雇用と並行して積極的に採用活動を行いましょう。

なお、派遣社員を自社で雇用したい場合は「紹介予定派遣」の活用が有効です。派遣社員を直接雇用する前提で受け入れるため、人材不足解消に適しているでしょう。

人材不足を解消するなら

パソナの紹介予定派遣

紹介予定派遣サービスはトライアル期間があることで様々なメリットが生まれます。派遣期間中に企業・スタッフ双方が適正を判断出来ることで、直接雇用後に安定就業・長期就業につながりやすくなります。

派遣社員が抵触日を迎える前に企業が行うこと

ここからは派遣社員の受け入れ満了日や抵触日を迎える際、企業が事前に準備しておきたいポイントを紹介します。

派遣会社宛に抵触日の通知を行う

抵触日が近づくと派遣受け入れ先の企業は派遣会社宛に通知を行う必要があります。なお、この通知は口頭でなくメールや書面で行います。

しかし、引き続き人材不足が続き、企業(事業所)でそれ以降も同じ人材を受け入れたい場合は、意見聴取手続きを取ることで延長して受け入れが可能です。意見聴取手続きは派遣期間終了の1ヶ月前までに済ませましょう。

直接雇用を検討する

該当派遣社員に継続して勤務してもらいたい場合、直接雇用の検討がおすすめです。派遣社員を直接雇用する場合は下記の手順で進めます。

- 派遣元会社に直接雇用の申し出を行う

- 本人の意志確認を行い、同意が得られたら契約書を取り交わす

- 期間満了後に直接雇用に切り替えて勤務を継続

関連記事:派遣社員から直接雇用にする際の注意点!メリットやルールについて解説

他の部署へ派遣する

派遣社員との信頼関係が構築されている場合や、人材の有効性が認められる場合、他の組織(部署)での受け入れが可能です。例えば、総務部で3年間働いた後、自社にふさわしい人材だと思った場合は営業部や経理部など他の部署に異動して業務を継続する方法があります。

系列会社への派遣

同一派遣社員を抵触日を超えて受け入れたい場合、系列会社への派遣が可能です。特定のスキルを持つ派遣社員の場合、同じような業務を扱う系列会社で即戦力としての活躍をが期待できるでしょう。ただし、現在の事業所では再び人材不足が起こるため並行して採用活動が必要です。

労働者派遣法のルールを解説!

人材派遣のご利用にあたって労働派遣法について解説しています。 ”派遣期間制限とは?”、”派遣を活用する上での注意ポイントは?”、”派遣禁止業務って何?”など1つ1つご確認いただけます!

派遣利用時の注意点

ここからは企業が派遣社員の導入を検討する際の注意点を紹介します。

業者が「無許可」でないか確認しよう

派遣を検討する場合、派遣会社の選定に注意しましょう。具体的には「無許可派遣」を行う派遣事業主からの受け入れは厳禁です。平成27年に行われた労働者派遣法の改正で労働者派遣事業は許可制になったため、派遣事業主は申請が必要です。

無許可で派遣事業を行う会社から派遣を受け入れてしまうと法律に抵触するため、必ず認定を受けている派遣会社を選択しましょう。判断方法としては、「人材サービス総合サイト」に掲載されている派遣会社であることや、公式ホームページに許可番号を記載していることが挙げられます。

派遣社員採用時は社内で計画を立ててから

派遣社員を受け入れる場合、社内で依頼する業務計画を立てることが大切です。これまで紹介したように、派遣社員は同一の事業所で3年を超えた雇用が認められません。そのため派遣を受け入れる際は「3年以内で人材不足を解消できるか」「派遣社員にはどのような業務を担当してもらうか」を検討した上で依頼しましょう。

派遣社員を継続して3年以上受け入れている場合、戦力として活躍できる可能性が高まります。そのため、直接雇用も視野に入れながら計画的な活用を検討しましょう。

関連記事:【派遣サービス基礎ガイド】法人向け派遣会社の選び方!チェックするポイントや派遣形態の種類を解説

まとめ

派遣は3年を超えて同じ場所で就労できない決まりがあり「抵触日」を鑑みた上で計画的に受け入れが必要です。期間の上限が設けられている理由としては派遣社員を守ることや、企業が根本的に人材不足を解決する取り組みが必要とされる点が挙げられます。なお、3年が近づいて継続して受け入れたい場合は、他部署での受け入れや、直接雇用に切り替えることを検討しましょう。派遣の受け入れを考える場合は、計画を立てた上で派遣会社に相談がおすすめです。

なお、人材派遣に関するご相談はパソナへお問い合わせください。40年以上の豊富な派遣実績を持つ人材派遣のパイオニアとして、40万人のスタッフから迅速なご紹介と、安定就業を実現します。

労働者派遣法で抑えておくべき53のポイントを解説!

人材派遣を活用される担当者の方や派遣先責任者の方に向けて、労働者派遣法のポイントを詳しく解説。人材派遣に関する知識を正しく理解し、適切な人材配置につなげるための参考資料としてご利用ください。

パソナの人材派遣サービスの強み

⼀般派遣、チーム派遣、紹介予定派遣はもちろん、在宅派遣や時短派遣などニーズに合わせた最適な人材派遣の活用方法をご提案いたします。また一般事務から専門職まで幅広い職種に対応。人材についてのお悩みは全都道府県60か所の拠点をもつパソナにご相談ください。