おすすめ特集・コラム2024年4月施行の医師の働き方改革について詳細と対策方法を解説

更新日:2024.09.26

- 人材派遣

- 健康経営

2024年4月より、医師の働き方改革が本格化します。これまでも医師の労働環境を改善するための取り組みは行われてきましたが、改善は進んでいないのが現状です。

今回は、医師の働き方改革について知っておきたいポイントや医療機関が行うべき対策、医師事務作業補助者の設置などを解説します。

– 目次 –

医師事務作業補助者(メディカルセクレタリー)の人材派遣サービスならパソナ

人材育成をサポート!貴院での研修不要!パソナでは医師事務作業補助者(メディカルセクレタリー)の人材供給は基より、32時間研修も行っております。課題解決事例もぜひご参考にしてください。

医師の働き方改革とは?

医師の働き方改革とは、医師の長時間労働の解消を目指すための、労働環境に関する改革のことです。医療の質や安全を確保し、持続可能な医療提供体制を維持することを目的に実施されます。

日本では、働き方改革関連法によって、2019年4月より時間外労働の上限規制が導入されました。しかし、医師や建設業、運送業など一部の業種については、5年間の猶予措置が設けられていました。

2024年4月1日から、いよいよ医師にも時間外労働の上限規制が適用されます。医療機関は、働き方改革に向けた取り組みが必要です。

医師の働き方改革に注目が集まる背景

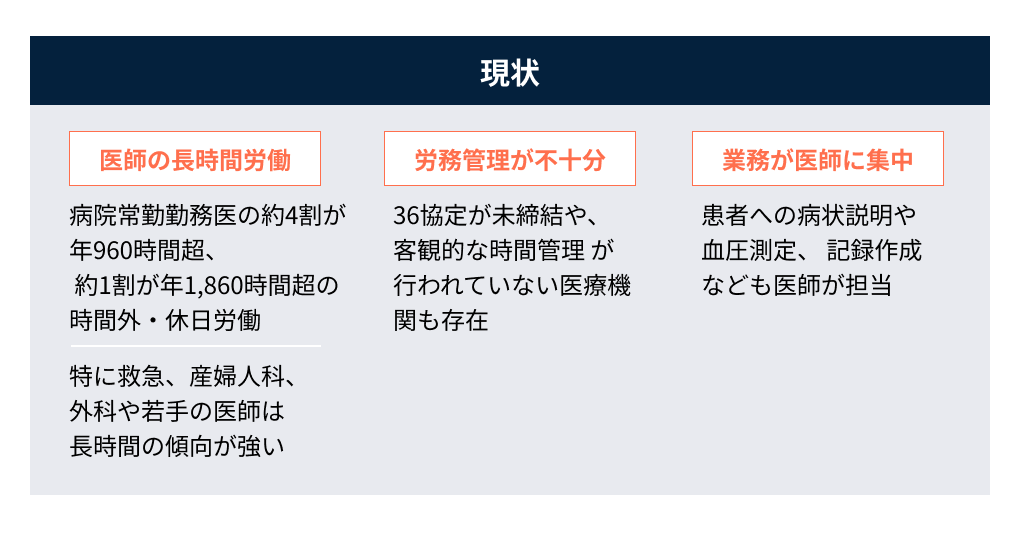

医師の働き方改革に注目が集まっている背景としては、医師の長時間労働が常態化していたことや、労務管理の不十分な医療機関が多く存在していたことが挙げられます。

これまで、日本の医療は医師の長時間労働によって支えられてきました。医師が担当する業務範囲は幅広く、今後医療ニーズがさらに高まることで、医師の負担はますます増大すると考えられます。

さらに、医療機関の労務管理が不十分である点も見逃せません。36協定が未締結であったり、客観的な時間管理が行われていなかったりする医療機関が存在するのが現状です。

医師の長時間労働の実態

厚生労働省によると、病院常勤勤務医の約4割が、年960時間を超える時間外・休日労働時間に従事している、というデータがあります。約1割については、年1,860時間を超えており、長時間労働問題が深刻であることがわかるでしょう。

出典:厚生労働省「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について」

特に、若手の医師や、救急、産婦人科、外科の医師が、長時間労働に陥っている傾向にあります。

医師の働き方改革の中で実施される施策

2024年4月から始まる医師の働き方改革では、時間外労働の上限規制のほか、さまざまな施策が実施されます。医師が健康的に働ける環境を整えるために、それぞれの施策について正しく理解しましょう。

ここでは、医師の働き方改革において実施される3つの施策を解説します。

- 時間外労働の上限規則

- 追加的健康確保措置

- 医療機関勤務環境評価センターの設置

施策1:時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規則とは、時間外労働の上限を、原則年960時間にするという施策です。

そもそも時間外労働とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて行う労働のことです。労使間で合意した所定労働時間が基準となるわけではない点に注意しましょう。

しかし、医療機関によっては、上限を守ることが難しいケースもあります。そこで、A〜Cの基準を設け、医療機関を分類し、それぞれに時間外労働の上限規制を定めています。

| 水準 | 対象 | 年の上限時間 |

|---|---|---|

| A | 一般労働者と同程度 常勤、非常勤を問わず、B水準とC水準に該当しないすべての医師が含まれる |

960時間 |

| B | 救急医療等緊急性の高い医療にあたる医師 | 1,860時間 ※2035年度末を目標に終了 |

| 連携B | 医師を派遣する病院 | |

| C-1 | 臨床・専門研修 | 1,860時間 |

| C-2 | 高度技能の修得研修 |

参考:厚生労働省「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について」

施策2:追加的健康確保措置

追加的健康確保措置とは、医師の健康を確保するための、以下のような取り組みのことです。

- 面接指導の実施:時間外労働が月100時間以上の医師に対して、面接指導を実施すること

- 就業上の措置:面接指導の結果に応じて、管理者が就業禁止などの措置をとること

- 連続勤務時間制限:宿直時を除いて、勤務時間は28時間までとする制度

- 勤務間インターバル規制:当直時を除いて、通常の日勤から次の日勤までの間に、9時間以上のインターバルを確保する制度

- 代償休息:やむをえない事情から連続勤務時間制限や勤務間インターバルを確保できなかった場合に代替として休息をとる制度

施策3:医療機関勤務環境評価センターの設置

医療機関勤務環境評価センターとは、医師の労働時間短縮のための取り組みについて評価をしたり、医療機関の管理者に対して適切なアドバイスや指導を行ったりする機関のことです。医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資することを目的に設立され、令和4年4月に公益社団法人日本医師会が指定されました。

医師の働き方改革に向けて医療機関が行うべき対策方法

ここでは、医師の働き方改革に向けて医療機関が行うべき対策を、厚生労働省が2020年に発表した「医師の働き方改革に関する好事例」をもとに解説します。

- 労務管理の徹底

- 変形労働時間制の導入

- 労働時間への該当性の明確化

- タスク・シフティング

医療機関による対策1:労務管理の徹底

時間外労働を削減するためには、労務管理を徹底し、時間外や休日の労働時間を正しく把握することが必要です。

厚生労働省の調査によると、医師の時間外・休日労働時間を、「副業・兼業先も含めて概ね把握している」と回答した医療機関は、全体の39%でした。このうち、大学病院の本院については、24%にとどまります。

労働時間を、当直時間も含めて正しく効率的に把握するためには、ICカードによる出退勤管理システムや、勤怠管理を自動化できるシステムを導入するのが効果的です。

参考:厚生労働省「医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査 調査結果」

医療機関による対策2:変形労働時間制の導入

変形労働時間制は、労働時間を月単位・年単位で計算して調整できる制度です。

医療現場においては、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するのが効果的です。1週間の労働時間が法定労働時間(40時間)を超えないことを前提に、外来や手術の予定に合わせて労働時間を配分します。これまで時間外労働とみなされていた夜間や休日の業務も、法定労働時間内であれば所定労働時間の範囲内として扱えるため、時間外労働を削減できる、という仕組みです。

労働時間を柔軟に調整できるため、繁閑差が激しい医療現場の働き方とマッチした制度と言えます。

医療機関による対策3:労働時間への該当性の明確化

労働時間への該当性の明確化とは、労働時間に該当するか否かを明らかにして、労働時間を正しく計算することです。

そもそも、労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令のもと労働者が業務を行う時間を指します。

診療に関する行為を行う時間のほか、出席が必須の会議やカンファレンスに参加する時間、上長の命令に基づく学会発表の準備を行う時間などは、労働時間に該当します。一方、休憩時間や任意参加のカンファレンスに出席する時間、自発的な学会発表の準備時間などは、労働時間には該当しません。

何が労働時間に含まれるかを正しく理解し、医師の労働時間や健康状態を適切に把握できるようにしましょう。

医療機関による対策4:タスク・シフティング

タスク・シフティングとは、医師の業務負担を軽減するために、従来医師が行っていた業務の一部を、ほかの職種へ移管することです。

「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」において、法律を改正し、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士へのタスク・シフティングを推進することで合意しました。

たとえば、診療放射線技師については、これまでRI(核医学)において撮像の実施のみが認められました。しかし、検査のための静脈路確保や検査医薬品の投与、投与終了後の抜針および止血についても、診療放射線技師が担当できるようになります。

いずれも医師の指示のもとに行うことが前提ですが、タスク・シフティングによって、医師への業務集中を回避できることが期待されます。

参考:厚生労働省「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について」

医師事務作業補助者(メディカルセクレタリー・医療クラーク)の設置

医師事務作業補助者(メディカルセクレタリー・医療クラーク)の設置は、医師の働き方改革において欠かせない取り組みです。医師事務作業補助者は、医師の業務をサポートし、医療現場の円滑な運営を実現する大切な役割を担います。

ここでは、医師事務作業補助者の役割や仕事内容、医師事務作業補助者が行ってはいけない業務について解説します。

医師事務作業補助者とは?

医師事務作業補助者とは、メディカルセクレタリーや医療クラークとも呼ばれ、医師の負担軽減を目的に配置される職員のことです。医師の指示のもと、医師が行う事務の一部を代行します。

医療事務と混同されやすいですが、医療事務は主に受付窓口の仕事を担当し、医療事務作業補助者は医師の業務をサポートする、という違いがあります。

医師事務作業補助者(メディカルセクレタリー)の人材派遣サービスならパソナ

パソナでは医師事務作業補助者(メディカルセクレタリー)の人材供給は基より、32時間研修も行っております。課題解決事例もぜひご参考にしてください。

医師事務作業補助者の仕事内容

医師事務作業補助者が行う仕事内容は、以下のとおりです。

- 医療関連の文書作成代行:診断書、処方箋、紹介状、患者や家族への説明文書などの作成を代行する

- 診療録(カルテ)の代行入力:通常の診断録(カルテ)や電子カルテへの入力を代行する

- 医療の質を高める業務:治療に関するデータの収集管理や院内統計業務、会議資料、議事録の作成を行う

- 行政上必要な業務の代行:インシデントレポートの作成や、感染症サーベイランスに関する管理業務を行う

医師事務作業補助者が行ってはいけない業務

一方、医師から指示された仕事以外は行えず、医師以外の職種が行う仕事を代行することはできません。

具体的に、以下のような仕事は、医師事務作業補助者の業務の対象外です。

- 看護業務の補助(看護助手が行う)

- 物品運搬業務(看護助手が行う)

- 受付窓口の業務(医療事務が行う)

- 診療報酬の請求事務(医療事務が行う)

- 医療機関の経営・運営のためのデータ収集業務(経営・事務部門や診断情報管理士が行う)

医師事務作業補助体制加算とは?

医療事務作業補助体制加算とは、医師事務作業補助者の配置を評価したスコアのことです。2008年の診療報酬改定で創設されました。

医師の負担軽減を目的に、医師事務作業補助者の人件費を国が補助する取り組みです。医療規模や臨床規模が大きい、総合病院や大学病院などを中心に導入されています。

注目を集める医師の働き方改革を推進する、有効な施策の1つです。

まとめ

医師の働き方改革に向けた取り組みは、高齢化が進行し、医療サービスの需要が急速に拡大している日本において急務です。

具体的には、労働時間の正しい把握や変形労働時間制の導入、タスク・シフティングなどが挙げられます。中でも、医師の業務負担を軽減し、役割分担を図るためには、医師事務作業補助者を積極的に活用することが効果的です。

パソナでは、医師事務作業補助者(メディカルセクレタリー・医療クラーク)の派遣サービスを展開しています。さらに、業務の効率化に向けたコンサルティングや、アウトソーシングの活用による就業環境の向上支援も実施しています。来る2024年4月に向けて、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

医師事務作業補助者(メディカルセクレタリー)の人材派遣サービスならパソナ

パソナでは医師事務作業補助者(メディカルセクレタリー)の人材供給は基より、32時間研修も行っております。課題解決事例もぜひご参考にしてください。

パソナの派遣サービス

パソナの人材派遣サービスでは営業と人選担当が密に連携し、適切なマッチングとスピーディーな人選、ご紹介を可能に。充実した教育・研修制度と高いスタッフ満足度で安定就業を実現できる体制を実現しています。 各社の課題に応じた最適な人材活用プランをご提案いたします。