おすすめ特集・コラムアウトソーシングとは?メリット・デメリットや自社に適した種類、業務、導入の注意点を解説

更新日:2025.08.18

- BPO・アウトソーシング

アウトソーシングは、業務の一部を外部の専門業者に委託することで、業務効率化やコスト削減、そして専門知識の活用による品質向上を実現できる手法として、多くの企業で導入が進んでいます。近年は人手不足やデジタル化の加速を背景に、従来の経理・人事などのバックオフィス業務だけでなく、ITシステムの開発・運用、データ分析といった高度な分野にも適用範囲が広がっています。

一方で、アウトソーシングを活用することで自社にノウハウが蓄積しにくくなったり、管理や指示の難しさ、情報漏洩などのリスクが生じる点も見逃せません。これらの課題を回避し、メリットを最大限に引き出すためには、信頼できる委託先の選定や業務範囲・内容の明確化、契約書による条件の整備など、十分な準備が不可欠です。

本記事では、アウトソーシングの種類や導入時のポイント、そして失敗を防ぐ具体的な注意点について詳しく解説します。

【業務改善についてお困りの担当者へ】

>>導入実績800件以上!パソナのBPO・アウトソーシングサービスはこちら

BPOの導入方法 ~業務委託をはじめるためのガイドBook~

近年、企業競争力の向上や経営基盤を強化するための有効な手段として注目されているBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)は、業務プロセスの一部分を専門的な外部企業に委託する手法です。

- BPOの概要

- 導入時によくある課題

- BPOの導入ステップ~①既存業務の調査②BPOの可否判断③業務設計・運用準備~

- パソナのBPOサービスの強み

本資料では、BPOの概要や導入のプロセスについてご紹介します。

アウトソーシングは簡単にいえば「外部に仕事を任せる」こと

アウトソーシングとは「out(外部)」と「sourcing(資源利用)」というふたつの英単語を組み合わせた和製英語です。一言で言えば「社内の業務の一部を外部に任せる」ことを指します。

企業が自社の経営資源を効率的に活用するために、特定の業務や機能を外部の専門業者に委託する経営手法です。アウトソーシングを導入することで、企業は自社の中核事業に集中し、競争力を高めることができます。

また、専門性の高い業務を外部の専門家に任せることで、品質向上やコスト削減などのメリットも期待できます。近年では、グローバル化やデジタル化の進展に伴い、アウトソーシングの重要性がますます高まっています。

アウトソーシング=業務委託

アウトソーシングを日本語で言うと「業務委託」です。自社で不足している、業務に必要な人材やサービスを外部に委託することを言い、対義語は「インソーシング(内製)」となります。アウトソーシングの対象となる業務は、バックオフィス業務や経理業務、営業補佐業務など多岐に渡ります。近年はインターネットの普及やIT技術の向上により、情報分野やシステム開発などさまざまな分野で導入されています。

また、アウトソーシングは企業の競争力強化や経営効率化を図る上で重要な戦略の一つとして認識されています。

アウトソーシングの歴史と背景

アウトソーシングは1960年代のアメリカで誕生したと言われています。アウトソーシングが広がったきっかけは、1989年にイーストマン・コダック社が情報処理部門をIBM社に委託した事例です。コダック社のような大手で高い技術力を持っている企業がIT分野をアウトソーシングしたことで注目を浴びました。この事例により、アウトソーシングは経営資源を別の事業へ集約するために有効な手段として広く認知されました。

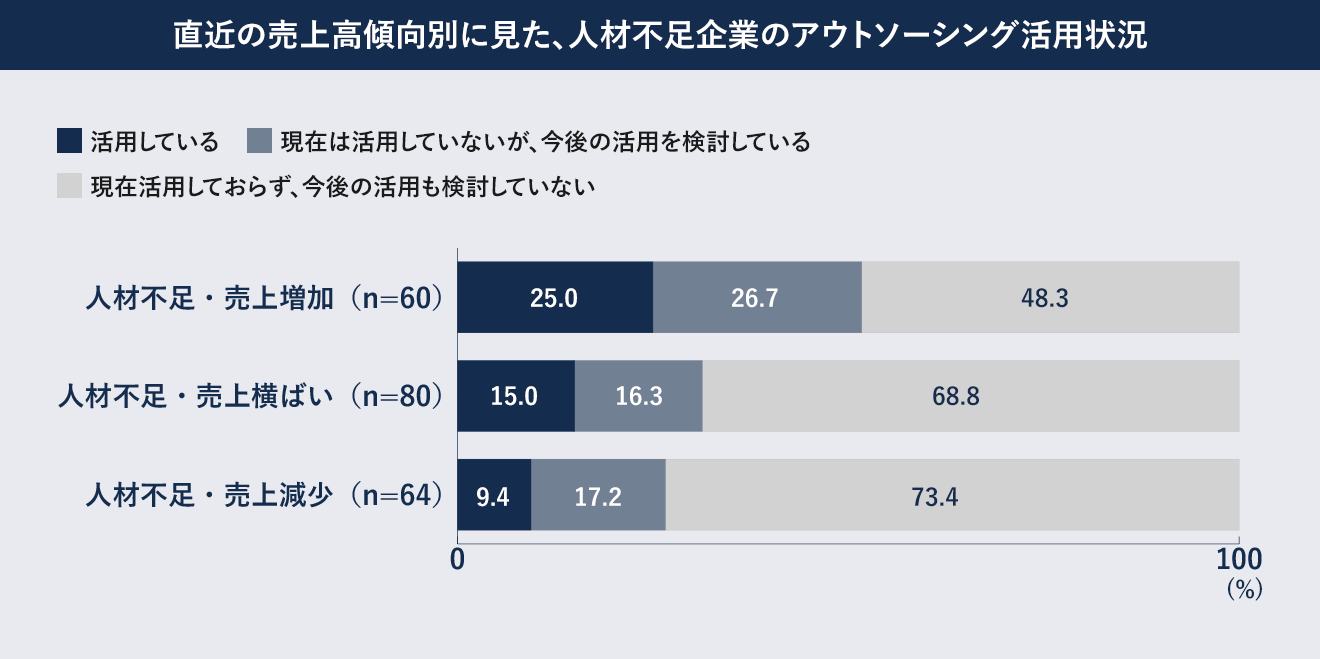

また、日本でアウトソーシングが近年注目される背景の一つに、若年人口の減少があります。特に人的資源に限りがある中小企業では、人材不足を補いつつ、売り上げを増加させていくためにも有効であると考えられています。

さらに、グローバル化の進展や技術革新のスピードアップにより、企業は専門性の高い業務を効率的に遂行する必要性に迫られています。このような状況下で、アウトソーシングは企業の競争力強化と業務効率化を同時に実現する戦略として、ますます重要性を増しています。

資料:中小企業庁委託「中小企業・小規模事業者の人材確保・定着等に関する調査」(2016年11月、みずほ情報総研(株))

注1:小規模事業者のみを集計している。

注2:人材不足企業」とは、「中核人材・労働人材共に不足している」と回答した企業としている。

注3:「中核人材」とは、高い専門性や技能を有し、事業活動の中枢をなす人材とし、「労働人材」とは、特殊な技能等は有さないが、中核人材の指揮を受けて事業の運営に不可欠たる労働力を提供する人材と定義している。

注4:ここでいう「アウトソーシング」とは、製造委託・建設工事の委託以外の外部委託をいう。

参照元:中小企業庁 「2017年版小規模企業白書の概要」 3 アウトソーシングの活用

アウトソーシングを導入する利点、メリットとは?

アウトソーシングを導入することによるメリットは人手不足の解消だけではありません。業務効率化やコスト削減など、企業経営に多くの利点をもたらす可能性があります。アウトソーシングのメリットとして、以下の5つが主に挙げられます。

1. 業務効率化による企業競争力の強化

2. 業務スピードと品質のアップ

3. 多角化経営に対応できる

4. 組織のスリム化、肥大化の阻止

5. コスト配分の最適化

これらのメリットを活用することで、企業は経営資源を効果的に配分し、コア業務に集中することができます。アウトソーシングを戦略的に導入することで、企業の生産性向上や競争力強化につながる可能性があります。

ただし、アウトソーシングの導入には慎重な検討と適切な管理が必要であり、自社の状況や目的に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

業務効率化による企業競争力の強化

アウトソーシングを導入することにより、社員は売上や成績に直結する重要な業務に時間をより使えるようになります。経費の申請やアポ取りの電話、FAXの送受信などの単純作業に時間を取られていたのが、アウトソーシングを導入することで工数を減らし、本来の業務に時間や人材を集中できるのです。これにより、企業の中核となる業務に注力することが可能となり、結果として企業の競争力強化につながります。

業務スピードと品質のアップ

アウトソーシング先の業者は、依頼を受ける業務の専門知識や最新のツールなどを持っている場合が多いです。そのため自社で行うと時間のかかる作業も、アウトソーシング先ではより短期間で効率よく処理され、さらに専門知識のある業者が行うことで品質の向上も期待できます。

また、アウトソーシングによって業務プロセスが最適化されることで、全体的な業務スピードが向上し、生産性が高まります。これにより、自社の競争力強化にもつながり、市場での優位性を確保することができます。

多角化経営に対応できる

近年目まぐるしく変わる時代のニーズやグローバル化に対応しようと、多角化経営を行う企業も増えています。多角化経営とは主力となる事業とは別に、新しい業界に進出し企業全体の成長を狙う経営のことです。新たな事業を展開する際に今あるリソースで対応するには、既存事業のリソースを再配分する必要があり、場合によっては既存事業の縮小につながってしまうということも起こり得ます。アウトソーシングをうまく活用することで、既存の事業を縮小せずに新規業務へ挑戦をすることができます。さらに、アウトソーシングを導入することで、企業は新規事業に必要な専門知識やスキルを外部から効率的に取り入れることができ、多角化経営における新規事業の立ち上げや運営をより迅速に行うことが可能となります。

組織のスリム化、肥大化の阻止

事業が大きくなっていくと、それに付随して人材の採用・教育、追加の設備投資、事務処理の増加などが、各事業に発生します。また季節性の業務や期間限定のプロジェクトなど、一過性の業務にその都度対応していると、組織は肥大化していきます。集約することで効率的になる業務や、一過性の人的リソースを自社で運用するのではなく、アウトソーシングを活用することで、最適な組織体制を作ることができます。また、肥大化した組織をスリム化するために、部門を分社化してアウトソーシング先として独立させるという手法もあります。このようなアプローチにより、企業は柔軟性を維持しつつ、コアビジネスに集中することができます。

コスト配分の最適化

事業拡大に伴い、新たな業務の対応や人材の採用を行う場合、採用・教育コストがどうしてもかかってしまいます。そこで自社の状況を踏まえ、最適なアウトソーシングを活用することで、追加でかかるコストを抑えることが期待できます。新たな社員の採用に伴い発生する社内手続きの時間や、教育する時間を削減することができれば、そうした業務に時間を使っていた社員に、今後期待したい別の業務を依頼したり、キャリアアップするための学習時間を確保したりすることができます。この例で言えば、人件費の最適化が実現されます。人員配置の自由度もあがるでしょう。

さらに、アウトソーシングを導入することで、固定費を変動費化することも可能となり、経営の柔軟性を高めることができます。これにより、企業は市場の変化に迅速に対応し、コスト面での競争力を強化することができるのです。

BPO事例インタビュー:Chubb損害保険株式会社様

保険のバックオフィス事務業務を一手に担う「中央業務センター」の改革に着手! BPO・アウトソーシング先の切り替えで、業務改善・品質向上に成功した事例をご紹介します!

アウトソーシングの問題点、デメリットとは?

アウトソーシングには多くのメリットがありますが、同時にデメリットや注意すべき点も存在します。企業がアウトソーシングを効果的に活用するためには、これらの問題点を十分に理解し、適切に対処することが重要です。以下に、アウトソーシングの主な問題点やデメリットを解説します。

アウトソーシングを導入する際には、そのメリットだけでなく、潜在的なリスクや課題にも目を向ける必要があります。実際に、多くの企業がアウトソーシングを活用していますが、その過程で様々な問題に直面することがあります。これらの問題点を事前に認識し、適切な対策を講じることで、アウトソーシングの効果を最大限に引き出すことができるでしょう。

社内にノウハウを蓄積できない

業務をアウトソーシングすると、その業務についてのノウハウや知識を自社に蓄積することが難しくなることがあります。将来的に自社で内製化を検討した際に、業務の全体を把握できていない状況になると、想定外のコストがかかることになります。また、アウトソーシング先の企業が倒産したりサービスを撤退したりした場合、自社でその業務を行えないというリスクもあります。

そうした事態を避けるためには、定期的に業務の進捗や、ノウハウを共有する機会を持ち、マニュアル整備などを並行して進めることが大切です。アウトソーシングとは外部リソースの活用ですが、同時に自社の能力向上も意識することが重要です。例えば、アウトソーシング先との定期的な情報交換会を設けたり、業務の一部を自社で並行して行うなど、段階的にノウハウを獲得する取り組みも効果的でしょう。

管理・コントロールの難しさ

業務をアウトソーシングすることで、業務内容を細かい粒度で把握することが難しくなります。業務がどのように進められているのかが不透明で、重要な欠陥やミスが発生しても気づきにくいという可能性も考えられます。品質管理のコントロールが難しいという点も挙げられます。

また、アウトソーシング先との連携や情報共有が不十分な場合、業務の進捗状況を正確に把握できず、プロジェクト全体の遅延につながるリスクもあります。

定期的に進捗状況の確認や、品質チェックなどを行うことのできる運用体制を整備することで、こうした課題は避けることができます。さらに、アウトソーシング先との密接なコミュニケーションを維持し、明確な目標設定と評価基準を設けることで、より効果的な管理とコントロールが可能になります。

情報漏洩リスクの対策が必要

業務内容によっては、企業秘密や顧客情報といった機密性の高い情報をアウトソーシング先と共有することがあります。情報を外部と共有するということは、漏洩するリスクはゼロではありません。アウトソーシングを導入する際は、こうした情報セキュリティリスクへの対策が必要不可欠です。もちろんアウトソーシング先のセキュリティ対策・リスクマネジメントがしっかりとされているか事前の確認は重要です。

また、自社内でも情報管理に関する指針や規定を明確にし、アウトソーシング先との契約時に盛り込むことが大切です。トラブルを避けるためには、プライバシーマークを取得している企業を選定条件に入れることや、定期的なセキュリティチェックの実施が大切です。さらに、アウトソーシング先との間で秘密保持契約(NDA)を締結し、情報の取り扱いに関する責任を明確にすることも重要な対策となります。

場合によっては、コスト削減につながらない

プロセスの整理ができていない業務など、社内で適正コストを判断できていないまま闇雲にアウトソーシングを導入した場合、かえってコストがかかってしまう可能性が出てきます。また無理にアウトソーシングをすることで非効率になる可能性もあるため、注意が必要です。アウトソーシングを効果的に活用するために、事前に業務プロセスの整理を行い、自社の状況を正確に把握することが重要です。

さらに、アウトソーシング先の選定においても、単純に価格だけでなく、品質やサービス内容を十分に検討することが大切です。これらの準備を怠ると、期待したコスト削減効果が得られないどころか、逆にコストが増加してしまう事態に陥る可能性があります。

BPO導入時によくある課題とは?

業務効率UPやコスト削減などの導入効果が期待できるBPO。 限られた経営資源を有効に活用することが可能です。しかし導入時には課題も。課題とBPO導入の流れやポイントを解説します。

アウトソーシングの型、種類

アウトソーシングには大きく分けて3つの種類があります。また、委託の形態や分野による分類、契約形態による分類があります。それぞれの用語と概要を知っておきましょう。アウトソーシングの形態を理解することで、自社に最適な方法を選択することができます。

アウトソーシングを効果的に活用するためには、自社の業務内容や目的に合わせて適切な型や種類を選択することが重要です。例えば、特定の業務プロセス全体を外部に委託したい場合はBPO、IT関連の業務に特化した外部委託を検討する場合はITO、データ分析や高度な知識を必要とする業務の外部委託を考えている場合はKPOが適しています。

また、委託の仕方や仕事の進め方によっても、アウトソーシングの形態は異なります。自社の状況や目標に応じて、最適な方法を選択することが成功への鍵となります。以下では、それぞれの分類について詳しく解説していきます。

委託する範囲による分類

アウトソーシングは対象とする業務内容ごとに3つに大別されます。これらの分類を理解することで、自社に適したアウトソーシング方法を選択しやすくなります。

| 内容 | 業務例 | |

|---|---|---|

| BPO | 業務プロセスを一括して外部委託する | コールセンター、バックオフィス業務 |

| ITO | IT業務を外部委託する | システムの保守・運用、新システムの設計 |

| KPO | データの収集や分析を外部委託する | ビッグデータの分析、営業マーケティングの資料作り |

これらの分類は、企業が効率的に業務を外部委託する際の指針となります。アウトソーシングの導入を検討する際は、自社の業務内容や目的に応じて適切な分類を選択することが重要です。

● BPO

BPOは「Business Process Outsourcing」の略で、企画・設計から実施まで業務プロセスを一括して外部委託する形態です。例えばコールセンターやヘルプデスク、人事や経理、総務といったバックオフィス業務などが挙げられます。アウトソーシングの中でも、BPOは包括的な業務委託を行うため、企業の業務効率化や生産性向上に大きく貢献します。多くの企業がBPOを活用することで、コア業務に集中し、競争力を高めています。

関連記事:「BPOとは? 導入時のメリットとデメリット、サービス会社を選ぶときのポイントを解説」

● ITO

「Information Technology Outsourcing」の略で、企業のIT部門を外部に委託する形態です。デジタル化が進み、企業にも新しいシステムを導入したいと思っていても、社内にはITに精通している人材が不足している場合は多々あり、ITOは注目されています。新システムの導入、保守や運用、サーバー管理など高度なIT専門性が求められる業務をアウトソーシングします。ITOを活用することで、企業は最新のテクノロジーを効率的に取り入れ、競争力を高めることができます。アウトソーシングとITの融合により、企業は本業に集中しつつ、IT分野での革新を実現できるのです。

● KPO

「Knowledge Process Outsourcing」は、日本語では「知的業務委託」と訳され、主にデータの収集や分析を外部委託することを指します。企業の内外に蓄積されているビッグデータを活用し、データに基づいた資料作りや提案をしてもらえます。。アウトソーシングの一形態として、KPOは高度な専門知識や分析スキルを必要とする業務に適しています。例えば、営業マーケティングのための市場調査や競合分析、財務分析などが含まれます。KPOを活用することで、企業は自社のコア業務に集中しつつ、専門性の高い分析結果を得ることができます。

委託の仕方、仕事の進め方による分類

アウトソーシングは「誰に」「どのように」業務を委託するかによって形態を分類できます。業務の特性や企業のニーズに応じて、適切な委託形態を選択することが重要です。以下の表は、主なアウトソーシングの形態とその特徴をまとめたものです。各形態には固有のメリットがあり、企業の状況に合わせて最適な方法を選ぶことで、効果的なアウトソーシングの導入が可能となります。

| 概要 | メリット | |

|---|---|---|

| シェアードサービス | グループ内の特定業務を一か所に集約 | グループ企業間でのノウハウの共有が可能 |

| コ・ソーシング | 委託先とともに自社の担当も業務を行う | 社内にノウハウを蓄積可能 |

| マルチソーシング | 業務の内容ごとに委託先を変える | 専門性の高い企業に委託できる |

| クラウドソーシング | フリーランスの人材に委託する | コストを抑えやすい |

| オフショアソーシング | 海外に委託する | コストを抑えつつ専門性の高い企業に委託できる |

● シェアードサービス

グループ企業内で、特定業務を集約させることを言います。大手企業などグループ会社がある場合の、人事や経理など特定業務をグループ企業内の1社に集約する形態です。グループ企業全体の業務効率化やノウハウの共有が可能になります。このアウトソーシングの形態は、企業グループ内のリソースを最大限に活用し、コスト削減と業務品質の向上を同時に実現することができます。例えば、経理部門をシェアードサービス化することで、会計処理の標準化や財務報告の迅速化などのメリットも期待できます。

● コ・ソーシング

委託先と一緒に、自社の管理者や担当者も業務を行う形態です。アウトソーシングの一種でありながら、社内にノウハウを蓄積できるメリットがあります。この方法では、外部の専門知識や技術を活用しつつ、自社の業務プロセスや文化に合わせた運用が可能となります。また、将来的に業務を完全に内製化する際のスムーズな移行にも役立ちます。

● マルチソーシング

委託する業務を一括して1社にアウトソーシングするのではなく、業務の内容ごとに分割し委託先企業に発注する形態です。IT業務など内容ごとに専門性の高い企業に委託できるメリットがあります。アウトソーシングの中でもこの方法は、各業務に最適な企業を選択できるため、高品質なサービスを受けられる可能性が高くなります。例えば、システム開発はIT企業に、コールセンター業務は専門のBPO企業に委託するなど、柔軟な運用が可能です。

● クラウドソーシング

企業だけではなく、クラウドワーカーのようなフリーランスの人材に依頼する形態です。オンラインプラットフォームを通じて、世界中の多様なスキルを持つ個人に業務を委託できるため、企業に委託するよりコストを抑えやすいメリットがあります。また、アウトソーシングの中でも比較的小規模な業務や短期プロジェクトに適しており、柔軟性が高いのが特徴です。

● オフショアソーシング

オフショアとは「Offshore(海岸から離れる)」という意味で、海外に委託する形態です。特にインドや中国などのアジア圏はIT分野に精通している人材が多いことで知られています。コストを抑えつつ高い専門性のある人員の確保が期待できます。アウトソーシングの一形態として、グローバル化が進む現代のビジネス環境において、オフショアソーシングは重要な選択肢の一つとなっています。ただし、言語や文化の違い、時差などの課題もあるため、導入にあたっては十分な検討が必要です。

契約形態による分類

アウトソーシングの契約形態は大きく分けて3つあります。これらの契約形態によって委託先との関係性や責任の所在が異なります。業務の内容や目的に応じて、適切な契約形態を選択することが重要です。

| 法律 | 概要 | |

|---|---|---|

| 請負契約 | 民法632条 | 仕事の成果物の対価として報酬を支払う。瑕疵担保責任がある。 |

| 委任契約 | 民法643条 | 法律に関する業務を委託する。 |

| 準委任契約 | 民法656条 | 業務の処理に対して報酬を支払う。瑕疵担保責任はない。 |

● 請負契約

請負契約は民法632条に規定されており、委託先は任された仕事を完成することの対価として発注者から報酬をもらう契約です。この契約形態では、委託先が「成果物」を完成させる責任を負い、その成果物に瑕疵(欠陥やミス)があれば、修正を行う瑕疵担保責任(契約不適合責任)が発生します。発注者は、委託先の業務遂行に対して具体的な指揮命令を行うことはできません。

● 委任契約

委任契約は民法643条に規定されており、主に法律に関する業務を委託する場合に用いられる契約です。例えば、弁護士への裁判代理、税理士への税務申告業務などがこれに当たります。委託先は善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって業務を遂行する義務を負いますが、成果物の完成責任は発生しません。あくまで業務の遂行そのものが目的となります。

● 準委任契約

準委任契約は民法656条に規定されており、委任契約と同様に、委託先の責任と管理のもと業務を行うことを約束する契約です。発注者は「業務の処理」そのものに対して報酬を支払います。請負契約とは異なり、成果物の完成責任は発生しません。給与計算、カスタマーセンター業務、システムの運用保守、コンサルティング業務などが業務例に挙げられます。委託先は善管注意義務を負い、業務遂行の過程で最善を尽くすことが求められます。

関連記事:業務委託とは?請負と委任・準委任の違いや契約時の注意点を詳しく解説

アウトソーシングと人材派遣との違いは?

アウトソーシングとよく比較される形態として「人材派遣」があります。どちらも自社以外の従業員に業務を任せるという点では同じですが、根本的な違いが存在します。これらの違いを理解することは、自社の状況に合わせた最適な外部リソース活用を検討する上で非常に重要です。

指揮命令権と業務遂行責任の違い

アウトソーシングと人材派遣の最も大きな違いは、業務に対する指揮命令権の所在にあります。

人材派遣の場合、派遣されたスタッフは派遣先の企業で業務を行い、その派遣先の担当者から直接業務の指示や命令を受けます。派遣元企業は雇用主として労務管理を行いますが、日々の業務遂行に関する指揮命令権は派遣先にあります。そのため、派遣スタッフは派遣先の社員と同じように、業務の進め方や内容について細かく指示を受けながら働くことになります。

一方、アウトソーシング(業務委託)の場合は、業務の遂行方法や進捗管理は委託先の企業が自社の責任で行います。発注元企業は、委託した業務の「成果物」や「サービス内容」に対して指示や評価は行いますが、受託先の従業員に対して直接的な指揮命令を出すことはできません。業務の具体的な進め方は委託先に一任され、委託先が自社のノウハウとリソースを用いて業務を完遂します。

関連記事:派遣指揮命令者とは?役割や人選の要件とポイントについて解説

外部人材活用の最適な方法がわかる!派遣と業務委託の違い

本資料では、違いや特徴をわかりやすく図にしてまとめました。請負/業務委託の外注先選定を検討される際にぜひ一度ご確認ください。

アウトソーシングに適した業務とは?

アウトソーシングは比較的幅広い領域で実施できます。ここでは、アウトソーシングに向いている業務の特徴についてお伝えします。どういった業務が適しているのか確認しておきましょう。

定型化しやすい業務か

アウトソーシングに適した業務の第一の特徴は、業務内容が定型化されており、マニュアル化が可能であることです。繰り返し発生し、手順が明確な業務は、外部の専門業者でも品質を保ちながら効率的に遂行できます。これにより、社内リソースをより重要なコア業務に集中させることが可能になります。

例えば、データ入力や書類作成、問い合わせ対応など、特定のルールや手順に従って処理できる業務は、外部委託に適しています。これらの業務は、社内の担当者が行うと時間や手間がかかる一方で、専門業者に委託することで、コスト削減と同時に業務品質の安定化が期待できます。

アウトソーシングに不向きな業務は?

一方で、アウトソーシングには不向きな業務も存在します。主に、企業の競争優位性を生み出す「コア業務」や、機密性が極めて高く、社外秘の情報に深く関わる業務は、外部委託に慎重な検討が必要です。

具体的には、企業独自の戦略立案、新製品の研究開発、重要な顧客との交渉など、企業の根幹をなす業務や、深い専門知識と経験、あるいは高度な判断が常に求められる業務は、社内で直接管理・遂行することが望ましいとされています。これらの業務を外部に委託すると、社内にノウハウが蓄積されにくくなるだけでなく、情報漏洩のリスクや、品質管理が困難になる可能性が高まります。

また、突発的でイレギュラーな対応が多い業務や、頻繁に内容が変更される業務も、アウトソーシングには適さない場合があります。このような業務は、外部委託業者との連携や指示伝達に手間がかかり、かえって非効率になる可能性があるため注意が必要です。

アウトソーシングに適している業務には具体的にどのようなものがある?

アウトソーシングに適している業務は、一般的に「ノンコア業務」と呼ばれることが多く、アウトソーシングによって企業全体の生産性向上に貢献します。具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

【総務・人事・経理などのバックオフィス業務】

バックオフィス業務は、企業の運営に不可欠でありながら、直接的な売上には結びつかない定型業務が多いため、アウトソーシングの対象として非常に適しています。

● 総務業務:

○ 電話・メール対応、来客対応、郵便物の仕分け・発送

○ 備品管理、施設管理、社内イベントの企画・運営サポート

○ 文書管理、データ入力、ファイリングなどの単純作業

● 人事業務:

○ 給与計算、勤怠管理、年末調整、社会保険手続き

○ 採用活動における応募者対応、書類選考、面接日程調整(RPO:採用代行)

○ 従業員データの管理、福利厚生制度の運用サポート

● 経理業務:

○ 伝票処理、仕訳入力、請求書発行・送付、入金確認

○ 経費精算、売掛金・買掛金管理、月次・年次決算補助

○ 記帳代行、税務申告補助

関連記事:経理業務アウトソーシングのメリット・デメリットは?後悔しない選び方と成功事例をご紹介

【情報システム(IT)関連業務】

IT分野は専門性が高く、常に最新の知識が求められるため、アウトソーシングの活用が特に有効です。社内に専門人材が不足している場合や、特定のプロジェクト期間のみ専門家が必要な場合に活用されます。

● システム開発・保守・運用:

○ 基幹システムの開発、導入、保守、運用、ヘルプデスク対応

○ サーバー監視、ネットワーク管理、セキュリティ対策

○ Webサイトの更新・管理、アプリケーション開発

● データ分析・活用:

○ ビッグデータの収集、整理、分析(KPO:知的業務委託)

○ BIツールを活用したレポート作成、経営戦略への示唆出し

【営業・マーケティング関連業務】

営業活動やマーケティング活動の一部も、アウトソーシングによって効率化が図れます。

● 営業サポート業務:

○ テレアポ、メールによるリード獲得(インサイドセールスの一部)

○ 顧客リストの作成・管理、資料作成サポート

○ 契約書作成補助、営業データの入力・分析

● マーケティング業務:

○ 市場調査、競合分析

○ Web広告運用、SNS運用、コンテンツ作成(ライティング、デザイン)

○ SEO対策、アクセス解析

【カスタマーサポート・コールセンター業務】

顧客からの問い合わせ対応は、企業の顔となる重要な業務ですが、定型的な対応が多く、専門的なノウハウが求められるため、アウトソーシングに適しています。

● インバウンド対応:

○ 商品・サービスに関する問い合わせ、クレーム対応

○ 技術サポート、FAQ対応

● アウトバウンド対応:

○ アンケート調査、顧客満足度調査

○ キャンペーン案内、料金督促

事例インタビュー:三菱日立パワーシステムズ株式会社様

長崎の火力プラント保守機器・部品の営業部門で、初めて事務業務を委託 固定費削減と受注額増加を実現し、改善活動が社内の業務改善コンテストで表彰

アウトソーシングを導入する際の注意点

アウトソーシングを導入する際には、その効果を最大限に引き出し、潜在的なリスクを回避するために、いくつかの重要な注意点があります。ここでは、失敗しないアウトソーシングのために確認すべきポイントを詳しく解説します。

目的と範囲を明確化する

アウトソーシングを成功させるには、まず「何を目的とし、どの業務をどの範囲で委託するのか」を具体的に明確にすることが不可欠です。漠然とした目的や曖昧な業務範囲で委託を進めると、期待する効果が得られないばかりか、かえって手違いややり直しが増え、コストや業務負担が増大する可能性があります。

例えば、「コスト削減」が目的なら具体的な削減目標額を設定し、「業務効率化」が目的なら対象業務の現状と目標とする効率化レベルを数値で示しましょう。また、委託する業務は「定型化されているか」「マニュアル化が可能か」「社内ノウハウが不要か」といった観点から慎重に選定し、業務フローを可視化して、どこからどこまでを外部に任せるのかを具体的に定義することが重要です。

業務の目的と範囲が明確であれば、適切な委託先の選定にもつながり、双方の認識齟齬を防ぐことができます。

責任範囲や所在を明確化する

アウトソーシングを行うと指示命令は自社を離れ、委託先で行われます。委託先でトラブルが発生した場合、責任の所在は自社にあるのか、委託先にあるのか明確化しましょう。イレギュラーな事態が起きた場合はどちらが対応するのか、費用はどちらが持つのかなど、考えられる問題も想定しておくことが大切です。

例えば、システム障害時の復旧責任、データ入力ミス時の修正費用、顧客からのクレーム対応など、あらゆるケースを想定し、責任の所在と対応プロセスを明確にすることで、トラブル発生時の混乱を最小限に抑え、迅速な解決につなげることができます。

品質管理の契約を確認する

アウトソーシングを行う際に大切な契約は「SLA(Service Level Agreement:サービスレベル合意書)」になります。委託先企業が発注者に対して、どのようなサービスを、どの程度の品質で提供するかを具体的に明示したものです。

SLAには、業務の応答時間、エラー率、稼働率、処理速度など、品質を客観的に評価できる具体的な指標(KPI:重要業績評価指標)を数値化して盛り込みます。これにより、委託先のパフォーマンスを定期的に測定し、期待するサービスレベルが維持されているかを確認することができます。また、SLAに違反した場合のペナルティや改善策についても合意しておくことで、継続的な品質向上とリスク管理を実現できます。

情報セキュリティについての契約を行う

アウトソーシングは社外の企業と情報を共有するため、秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)を締結することが重要です。業務によっては顧客情報や従業員の個人情報、ITシステムの設計や内容などを扱います。委託先には情報漏えいが起きないように契約締結しておくこと、また万が一情報漏えいが発生した際の責任所在について明確にしておくことが大切です。

NDAに加え、委託先の情報セキュリティ体制を事前に確認することも重要です。具体的には、プライバシーマーク(Pマーク)やISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証の取得状況、物理的なセキュリティ対策、アクセス権限管理、従業員へのセキュリティ教育の有無などを確認します。また、万が一情報漏洩が発生した場合の報告義務、責任範囲、損害賠償などについても契約書に明確に記載し、定期的なセキュリティ監査の実施も検討することで、情報資産を確実に保護する体制を構築できます。

BPOを安定的に運用するポイントは?サポートもパソナにおまかせ!

BPOは導入後にいかに安定的に運用を継続するか、ということが大変重要です。そのポイントを解説するとともにパソナの継続的な支援サービスについてご紹介いたします。

アウトソーシングのメリット・デメリットを理解して、有効活用を

現代のビジネス環境において、アウトソーシングは単なるコスト削減や一時的な人手不足解消の手段にとどまらず、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な経営戦略の一つとして位置づけられています。

アウトソーシングを成功させるためには、自社の現状と課題を正確に把握し、どのような業務を、どのような形態で外部に委託することが最適なのかを見極めることが肝要です。信頼できるアウトソーシングパートナーとの連携は、その実現に向けた重要なステップとなるでしょう。

この機会に、貴社におけるアウトソーシングの可能性を具体的に検討し、企業の成長を加速させる有効な手段として活用されてみてはいかがでしょうか。

立ち上げから安定運用までパソナが課題を解決!BPO・アウトソーシングサービス

本資料では、パソナグループにおけるBPO・アウトソーシングサービス(業務委託)の サービス詳細や、特徴についてご紹介します。

<スムーズな導入と安定運用で業務効率化を実現>BPO・アウトソーシング・業務委託に関するお問い合わせ

BPO・アウトソーシング・業務委託について詳しくお知りになりたい方は 下記よりお気軽にご相談ください。