おすすめ特集・コラムいまさら聞けない『働き方改革』をわかりやすく解説

更新日:2024.09.27

- 人材紹介(中途採用支援)

働き方改革という言葉は誰もが耳にしたことがあるでしょう。しかし実際にどのような施策が行われ、自社にどのような影響があるのかということまでしっかりと理解できている人は少ないかもしれません。『働き方改革』とは何か改めて振り返るとともに、この記事ではコロナ禍における働き方改革の課題や対策なども含め、わかりやすく解説します。

>>人材紹介サービスの詳細はこちら

業務の見直しで働き方改革につなげる!「業務改善ガイドブック」

業務改善を行う前段階として、まず業務整理を行う必要があります。

- まず何をすべきなのか

- どこを改善すべきなのか

これらを可視化することで着手すべき業務改善案が見えてくるでしょう。

業務改善に向けた業務整理のロードマップとそのポイントをガイドブックにまとめました。

既存の業務フローの見直しや業務課題の分析にお役立てください。

働き方改革とは

まずは働き方改革について、厚生労働省や政府の定義・提言を簡単に解説します。

厚生労働省による定義

厚生労働省では、働き方改革の定義を以下のように定めています。

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革引用:働き方改革|厚生労働省

厚生労働省では下記の3つの課題を掲げ、2018年7月に『働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)』を公布しました。

- 長時間労働の解消:従業員が働きすぎることなく健康的に働き、活躍できる環境整備を目指す

- 非正規と正社員の格差是正:どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにする

- 高齢者の就労促進:労働市場に入っていない高齢者の労働参画を目指す

それに伴い企業には下記の義務が課されました。

これらの義務の不履行や規制違反には、罰金刑などを含む罰則が適用されます。

- フレックスタイム制の拡充

- 時間外労働の上限規制

- 年5日の年次有給休暇の確実な取得

- 高度プロフェッショナル制度

- 月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ

- 労働条件の明示方法

- 過半数代表者の選任

参照:厚生労働省「働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)」

政府が掲げる「一億総活躍社会を実現するための改革」

政府は『一億総活躍社会を実現するための改革』として、一億総活躍社会とはどのような社会なのかを提言しています。

- 若者も高齢者も、女性も男性も、障害や難病のある方々も、一度失敗を経験した人も、みんなが包摂され活躍できる社会

- 一人ひとりが、個性と多様性を尊重され、家庭で、地域で、職場で、それぞれの希望がかない、それぞれの能力を発揮でき、それぞれが生きがいを感じることができる社会

- 強い経済の実現に向けた取組を通じて得られる成長の果実によって、子育て支援や社会保障の基盤を強化し、それが更に経済を強くするという『成長と分配の好循環』を生み出していく新たな経済社会システム

難しく感じるかもしれませんが、「働き手を増やすこと」「出生率を上げて将来の働き手を増やすこと」「労働生産性を向上させること」の3つの取り組みが基本となっています。

そのためには、各企業の働き方改革の推進は必須と言えます。

文部科学省の緊急提言

企業における働き方改革推進のみならず、教育の現場でも働き方改革が進められています。

現代の日本において、学校が抱える課題は複雑化しており、教員の働き方についても見過ごせない実態が報告されています。

文部科学省は、学校における働き方改革について緊急提言を行いました。

- 校長及び教育委員会は学校において「勤務時間」を意識した働き方を進めること

- 全ての教育関係者が学校・教職員の業務改善の取組を強く推進していくこと

- 国として持続可能な勤務環境整備のための支援を充実させること

この緊急提言の背景には、2016年に実施された小・中学校に勤務する教員を対象にした『教員勤務実態調査』において、過労死ラインを超えた勤務実態が報告されたことにあります。

- 統合型校務支援システムの導入

- 教員の指導を支援するためのスタッフの配置

- 教員1人当たりの授業の持ち時間数の軽減

などを目標とし、予算が策定されています。

働き方改革を実現するには 業務委託をはじめるためのガイドBook

業務効率UPやコスト削減などの導入効果が期待できるBPO。 限られた経営資源を有効に活用し、働き方改革につなげることが可能です。しかし導入時には課題も。課題とBPO導入の流れやポイントを解説します。

即戦力人材の採用で働き方改革を目指す パソナの人材紹介サービス

パソナでは、各業界に精通したコンサルタントが採用成功までサポートします。特にハイクラス人材、管理部門人材の採用支援を強みとしており、実績数は年々増加しています。 また、法人/転職希望者双方を一人のコンサルタントが担当するので、事業課題や求人状況、転職希望者のスキルや人柄・ご意向をしっかりと把握した上でマッチングが可能です。そのため精度の高いご紹介を実現することが出来ます。

働き方改革が求められる背景

働き方改革が求められる背景にはどのようなものがあったのかについてご紹介します。

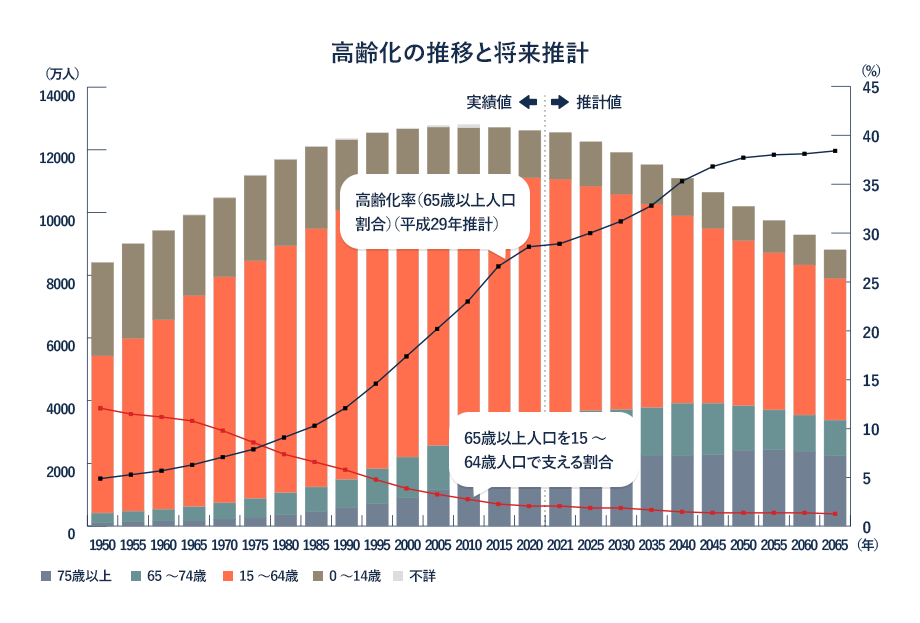

労働人口の減少

少子高齢化により日本の総人口は年々減少しており、働き手となる労働人口も年々減少しています。

総務省が発表した「情報通信白書 令和4年版」によると、日本の労働人口のピークは1990年代で、1995年には8716万人でした。

しかし2020年の調査では、7500万人、さらに今後は減少の一途をたどり、2030年には7000万人を下回り、2055年には約5000万人になると推定されています。

人手不足の対策として

加速する深刻な労働人口の減少と少子高齢化は喫緊の課題です。

こうした課題を改善するには、次の3つが重要です。

- 働き手を増やすこと:高齢者や女性、障害者などが働きやすい環境を作る

- 出生率を上げて将来の働き手を増やすこと:妊娠・出産を経て子育て中でも働ける社会の構築

- 労働生産性を向上させること:業務効率化・経営効率の改善

しかし、実際に働きたい高齢者や子育て中の女性が働けるようにするためには、労働環境の整備や企業の意識改革も必要となります。

人手不足を解消し、多様な働き方を受け入れるために、働き方改革は必須となっています。

こちらの記事もご参照ください。

「人手不足な業界や職種は?背景と企業が取るべき対策とは?」

働き方改革で注意すべきポイント

働き方改革関連法に対応する上で、注意すべき4つのポイントについてご紹介します。

1.大企業のみならず中小企業も法令対応義務の対象に

働き方改革関連法は法律や項目により施行開始時期や、猶予期間が異なるものもありますが、2020年4月1日から、中小企業も対象となっています。

しかし、資金不足・人材確保の難しさ・慢性的な人手不足など、中小企業特有の問題が山積しています。大企業と同じように働き方改革を進めた場合、従業員の負担増など新たな課題が生まれてしまう可能性もあります。

働き方改革だけでなく、業務改革やアウトソーシングの活用など、業務効率化に向けた取り組みを合わせて推進していく必要があります。

こちらの記事もご参照ください。

「アウトソーシングとは?メリット・デメリットや自社に適した種類、業務、導入の注意点を解説」

2.労働時間の上限規制と勤務間インターバル制度

働き方改革では労働時間に関する制度の見直しも行われています。

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間及び1週40時間以内と定められています。

これを法定労働時間といい、下記のように定義されます。

- 使用者は原則として1日に8時間・1週間に40時間を超えて労働させてはいけない

- 使用者は労働時間が6時間を超える場合は45分以上・8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない

- 使用者は少なくとも毎週1日の休日か4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない

これを超えると時間外労働となり、上限規制の対象となります。

また前日の就業時刻と翌日の事業時刻の間に、一定時間の休息の確保に努める、勤務間インターバル制度の普及促進(労働時間等設定改善法)も施行されています。

3.残業は限度時間を超えると罰則

法定労働時間を超えて従業員に勤務を求める場合には、「36協定」の労使間での締結、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。

これまでの36協定では、厚生労働大臣の告示によって時間外労働の上限基準が定められてはいたものの、締結していれば限度時間を超えての時間外労働を求めることも可能でしたが、働き方改革によって、罰則付きの法律で規定されるようになりました。

- 時間外労働の上限は原則 月45時間、年360時間となり特別な事情なしには超えることはできない

- 特別な事情で労使が合意したとしても時間外労働は年720時間以内・時間外労働+休日労働 は月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内

- 月45時間を超えることができるのは、年6か月まで

合わせて、「しわ寄せ防止」施策として、「(取引において)著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと」など、長時間労働に直結する取引の抑制も定めています。

4.副業を含む全体の労働時間の把握・管理

働き方改革関連法には含まれていませんが、政府は『副業・兼業の解禁』を推奨しています。

しかしここで注意したいのは、労働基準法第38条では、本業と副業がある場合、労働時間は通算すると定められていることです。

副業は労働者のスキルアップや収入の増加、離職防止・採用効率の向上などのメリットがあります。しかしながら一方では、副業によって結果的に労働者の労働時間が長くならないように、企業側は副業を含む全体の労働時間を把握・管理しなければならないのです。

コロナ感染拡大が働き方に影響

2019年に突如として世界中を襲った新型コロナウイルスの感染拡大は、働き方にも大きな影響を及ぼしていました。その影響によって働き方に変化をもたらした3つのポイントをご紹介します。

1.労働時間の減少 年次有給取得率は向上

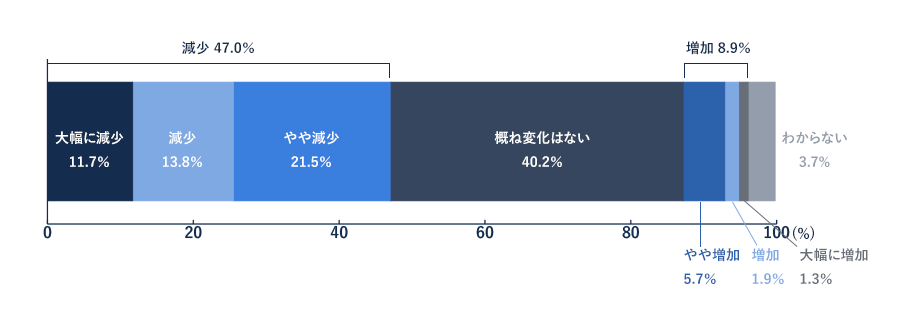

テレワークによる労働時間の変化

公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、テレワークによって労働時間が減少したと回答した人は、47.0%にのぼります。また年次有給所得率は向上しました。要因としては、働き方改革で年5日の確実な取得義務が設けられたことと、コロナ感染拡大により休暇を取得する人が増えたことが考えられます。

2.テレワーク・在宅勤務が推進された

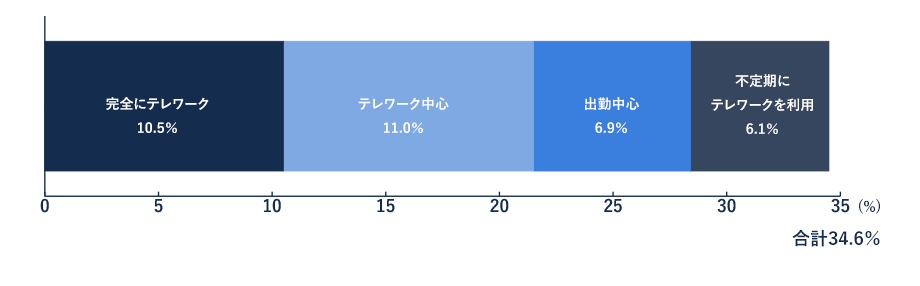

新型コロナウイルスの感染拡大でテレワークを経験した人の割合

コロナウイルスの感染拡大によって、私たちは行動制限を余儀なくされました。その結果、従来のように出勤して勤務することができなくなった人が増え、テレワークや在宅勤務が推進されたことは大きな影響といえます。

コロナ禍において約35%の人がテレワークや在宅勤務を経験し、職場への出勤が中心で働いている人でも約7%がテレワークを経験しています。コロナウイルスの感染拡大は、急速なテレワーク・在宅勤務の推進を後押ししたともいえるでしょう。

3.労働生産性は減少したと感じる人が半数

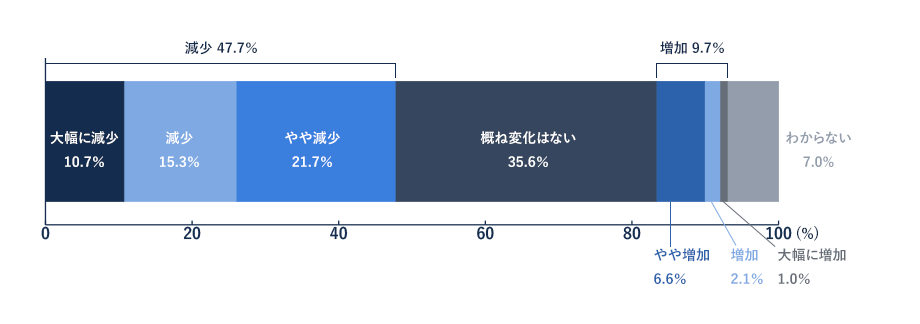

図1 テレワークによる労働生産性の変化

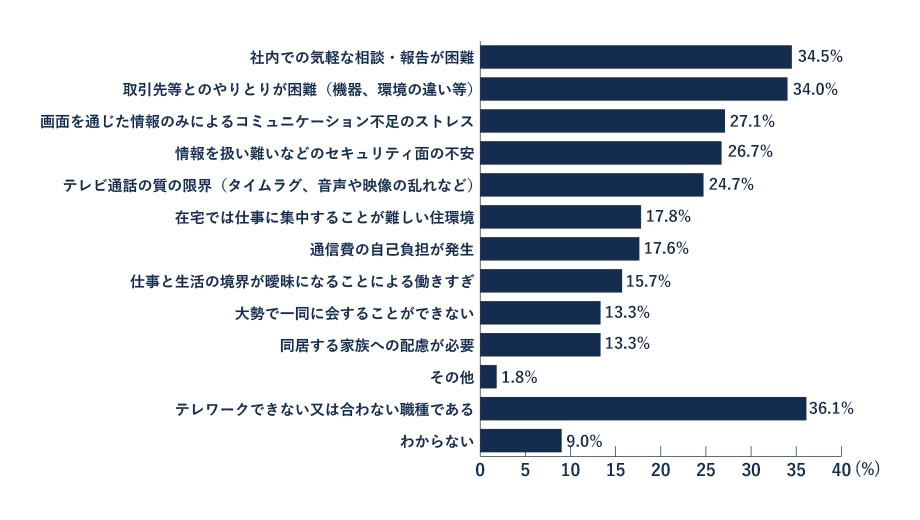

図2 テレワークで不便な点

急速に推進されたテレワークですが、その一方で『以前と比べると労働生産性が減少している』と感じる人が50%近くいることも併せて報告されています。(図1)テレワークについて「取引先とのやり取りが困難」「気軽に相談・報告する環境がない」「コミュニケーション不足によるストレス」等が要因になっています。(図2)

コロナ禍でテレワークを早急に導入する必要があり、十分な準備期間がないままテレワーク環境に置かれたことが理由の一つとして考えられるでしょう。

今後は、テレワーク環境での労働生産性の向上に向けた業務改革を推進していく必要があります。

参照:公益財団法人生命保険文化センター「新型コロナウイルス感染拡大で働き方はどのように変わった?」

求められる業務改革

企業側は働き方改革をどのように推進していけばよいのでしょうか。

働き方改革を推進しながら、生産性を上げる

企業側は働き方改革を推進することはもちろん、併行して生産性を上げなければいけません。そのためには抜本的な業務改革が必要です。働き方改革を進める上で、自社の足かせとなっている課題を洗い出し、業務改善の目的を明確に定めることが生産性の向上につながります。

従業員が働きやすい環境を維持する

労働人口の減少は当面続きます。そうした中で経済を回していくには、これまでの概念とは異なる多様な働き方を受け入れ、従業員が働きやすい環境を維持することが求められるでしょう。従業員の働きやすさを追求し、法に基づいた「労働環境の整備」や「会社法の整備」などを行うことで、従業員のエンゲージメント向上につながります。

明日からできる業務改善~良くわかる業務整理のガイドブック~

業務改善の前段階として行うべき業務整理。 そのロードマップやポイントをまとめました。 既存の業務フローの見直しや業務課題の分析にお役立てください。

企業の働き方改革をご支援します

これからは、業務改革ならびに人事改革を進め、限られた人材で生産性を上げていかなければなりません。

パソナでは、業務課題の洗い出しの支援から、BPOやアウトソーシングによる業務支援、必要なスキルをもった人材の採用支援、企業の健康経営を支援しています。

課題をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

業務改善に課題をおもちならパソナに相談

パソナのBPOサービスは国内実績800案件以上。さまざまなサービスを組み合わせて、BPO導入からその後の安定的な運用をサポートしています。 業務改善についてぜひお気軽にご相談ください。

煩雑化・属人化した業務を整理してアウトソース パソナのBPOサービス

高品質な業務受託サービスを提供しているパソナのBPOサービス。

業務を効率化し、社員のコア業務への集中を実現します。 事務・サポート業務から、各社の固有業務まで幅広く対応しています。

即戦力人材の採用をサポート パソナの人材紹介サービス

経営課題や人材ニーズを即戦力の人材採用で解決へ導きます。豊富な人材データベースによりハイキャリアや管理部門に特化した 採用にも強みを持っています。