おすすめ特集・コラムプレゼンティーズムを理解し、健康経営に取り組もう!プレゼンティーズムによる損失と原因、解消方法を解説

公開日:2025.02.07 更新日:2025.02.07

- 健康経営

健康経営に関心がある方は「プレゼンティーズム」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。プレゼンティーズムは、従業員の健康問題による生産性の損失を示す指標です。近年、健康経営に関連する重要な要素として注目を集めているキーワードの一つです。

本記事では、健康経営に取り組む上で欠かせないプレゼンティーズムの定義や、測定方法などについて解説します。後半では原因と改善方法も解説しますので、健康経営を行う上で参考にしてください。

プレゼンティーズムとは?

プレゼンティーズム(Presenteeism)とは、心身の不調を抱えながらも欠勤をせずに就業し、業務を続けているなかで生産性が低下している状態をさします。プレゼンティーズムの測定にはさまざまな指標が開発されており、それらを用いて健康問題によるパフォーマンスの損失率を評価することができます。

勤務中に肩こりや頭痛がして集中できない、ストレスで寝不足になりケアレスミスが多い、花粉症で頭が働かず仕事が捗らない、二日酔いでやる気が出ない…。このような経験は誰しも一度はしたことがあるのではないでしょうか。

このようなプレゼンティーズムは、欠勤や病欠といった状態ではないため、勤怠管理上は問題がないように見え、客観的に損失を把握しづらいという特徴があります。しかし、企業経営に与える損失額は大きく、アメリカをはじめとした諸外国でも注目されている問題です。

アブセンティーズムとは?

アブセンティーズム(Absenteeism)とは、プレゼンティーズムと並んで、健康問題によるパフォーマンスの損失率を表す指標です。

プレゼンティーズムが就業中のパフォーマンス低下を示すのに対し、アブセンティーズムは遅刻や早退、休職などの就業ができない状態を指し、勤怠管理において可視化されます。アブセンティーズムの原因は、メンタルヘルスの不調や心身症、感染症、生活習慣病など、さまざまです。

プレゼンティーズムの測定方法

前述したように、プレゼンティーズムは可視化されずらい問題のため、改善を進めるにあたっては、質問票などを用いて測定し、客観的に把握することが望まれます。

厚生労働省が公開している「健康経営」ガイドブックによると、5つの測定方法があります。

<プレゼンティズームの測定方法>

- WHO-HPQ (WHO 健康と労働パフォーマンスに関する質問紙(ハーバードメディカルスクール作成))

- 東大1項目版(Single-Item Presenteeism Question; SPQ)

- WLQ(Work Limitations Questionnaire)

- WFun(Wrok Functioning Impairment Scale)

- QQmethod

それぞれの方法については下記の資料をご参考にしてください。

参考:企業の「健康経営」ガイドブック ~連携・協働による健康づくりのススメ~ (改訂第1版)

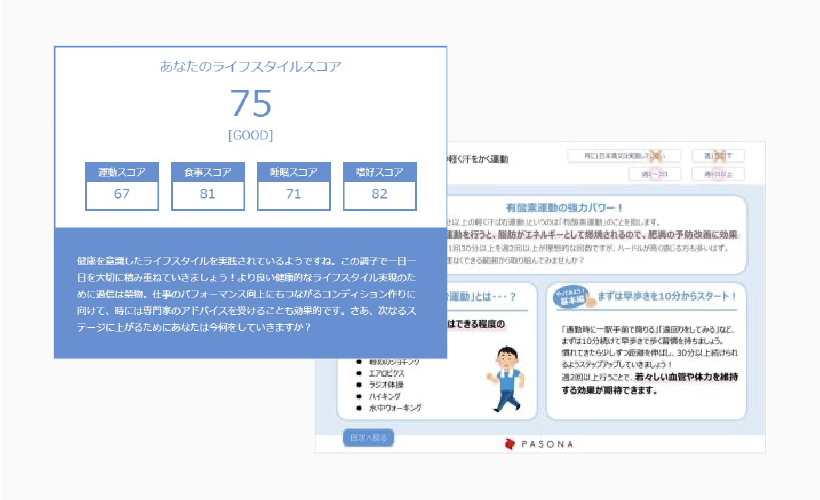

パソナでは、プレゼンティーズムを含めた健康経営で求められる指標を一括で把握・分析できるサーベイを実施しています。サーベイの導入を検討中の方はぜひご相談ください。

プレゼンティーズムによる損失とは?

国内外の多くの研究により、従業員の健康関連コストにおいて、プレゼンティーズムによる損失が過半数を占めることが明らかになっています。

参照:厚生労働省|データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン|第2章 健康経営とコラボヘルス|4コラボヘルス=健康経営の事例 内 健康関連総コストの推計のグラフをもとに作成

厚生労働省が公開した「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」に掲載されたデータよると、健康関連コストの内、プレゼンティーズムが占める割合は77.9%にものぼりました。同コストで2番目に多いのは医療費で15.7%のため、プレゼンティーズムの割合が圧倒的であることがわかります。

プレゼンティーズムが引き起こす問題は、生産性の低下だけではありません。体調不良のまま就業を継続して体調が悪化してしまうと、欠勤や休職といったアブセンティーズムへ移行しやすく、退職、労災事案の発生につながるリスクもあります。また、社員が通院した場合は企業の医療費負担も増え、さらにコストが上がってしまうでしょう。

プレゼンティーズムによる損失額

プレゼンティーズムを測定すると、プレゼンティーズム損失割合がわかります。前述したプレゼンティズームの測定方法のうち、東大1項目版を用いた以下の式で、損失額を見積もることができます。

労働生産性損失額(円)= プレゼンティーズム損失割合(%)× 賃金(円)

※プレゼンティーズム損失割合(%)= 100% – プレゼンティーズム(%)

出典:SPQ | The Single-Item Presenteeism Question

この式で算出したプレゼンティーズムの日本人平均は84.9%で、プレゼンティーズム損失割合は15.1%です。

また、国税庁によると令和5年(2023年)の日本人の平均年収は460万円なので、国民1人当たりの年間損失額は約69.5万円になると計算できます。

実際には、業種や年代、持病の有無などによってプレゼンティーズム損失割合や平均年収が異なるため、自社の実態に合わせた試算が必要です。

プレゼンティーズムを引き起こす原因

プレゼンティーズムを引き起こす健康の問題にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは厚生労働省のレポートをもとに、プレゼンティーズムの主な原因となる症状を解説します。

運動器・感覚器障害によるもの

運動器・感覚器の障害とは、肩こりや偏頭痛、腰痛、眼精疲労などを指します。

現代のオフィスワークはPCによる作業の長時間化により、ブルーライトによる眼精疲労、長時間座り続けることによる血行不良や肩こり、腰痛などが起こりやすくなっています。

特にテレワークが急速に普及した昨今では、快適なオフィス環境で仕事ができるとは限りません。高さが合わない椅子やデスクを使い、姿勢が悪いまま仕事を続けると、腰痛や肩こりが悪化し、作業効率が低下しやすくなります。

メンタルヘルス不調によるもの

メンタルヘルスの不調には、うつ病や適応障害といった精神疾患、そしてストレスなどが含まれます。人間関係や仕事のプレッシャーなどによってストレスが蓄積されると、不眠やうつなどのメンタルヘルスの不調を引き起こし、結果として集中力や作業スピードの低下につながります。

また、メンタルヘルスの維持には、ワークエンゲージメントの高さも重要な要素として影響します。ワークエンゲージメントとは、仕事から活力を得てやりがいを感じ、仕事へ熱心に取り組んでいる状態を指します。このワークエンゲージメントが低下すると、バーンアウトなどを引き起こし、勤務意欲の低下や過度な疲労をもたらす可能性があります。

関連記事:厚生労働省が注目するワークエンゲージメントとは?定義や企業への影響力、ワークエンゲージメントを高める方法を解説!

心身症やその他の身体症状によるもの

経済産業省「健康経営オフィスレポート」によると、プレゼンティーズムの解消の一つとして、心身症(ストレス性内科疾患)の予防・改善が必要だとされています。ストレス性内科疾患には、動悸・息切れ、胃腸の不調、食欲不振、下痢・便秘などが含まれます。

これらのストレスによる身体の不調は、頻繁な離席を必要とし、持続的な業務への取り組みを妨げたり、集中力が低下したりする原因にもなります。

また、風邪などによる体調不良時の無理な出勤や、二日酔い、花粉症などのアレルギー症状もパフォーマンスの低下を招きます。女性特有の症状として、月経不順やPMS(月経前症候群)などに由来した眠気、貧血、体調不良もプレゼンティーズムの原因になるでしょう。

プレゼンティーズムの改善方法

これまで述べたように、プレゼンティーズムは従業員の健康状態と密接に関連し、生産性の低下にも大きな影響を与えることがわかっています。

プレゼンティーズムの改善には、プレゼンティーズムを測定して状況を把握することと、予防と早期介入がポイントになります。ここでは、プレゼンティーズムの予防と改善方法を解説します。

健康経営に取り組む

プレゼンティーズムによる損失を改善するためには、健康経営に取り組むことが重要です。前述の経済産業省による「健康経営 オフィス レポート」では、健康経営とは「従業員等の健康保持・増進の取り組みが、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること」とされています。

オフィス環境の整備と従業員の健康増進への注力は、プレゼンティーズムの改善だけにとどまりません。これらの施策は、優秀な人材を確保しやすくなるとともに、株価や業績にも良い影響をもたらします。

このように、健康経営は単なる福利厚生ではなく、企業の持続的な成長を支える重要な経営戦略として位置づけられているのです。

また、健康経営度調査ではプレゼンティーズムを含めた定量的な指標の開示が求められています。パソナの「ライフスタイル調査」では、プレゼンティーズムの測定からデータを取得して効果的な施策を検討できるだけでなく、経年分析結果の開示も可能となり、健康経営度調査での加点や、投資家が求める指標の開示にも対応可能です。

興味のある方は、是非ご確認ください。

運動器・感覚器障害への対策

腰痛、肩こり、頭痛などの運動器・感覚器障害の予防と改善には、主に「オフィス環境の改善」と「従業員の運動を促進すること」の二つのアプローチが重要です。

「オフィス環境の改善」では、正しい姿勢を維持しやすいデスクや椅子の導入、音や光などの物理的環境の調整、などが効果的です。

さらに、従業員の運動促進のために、こまめなストレッチや歩行を推奨したり、バランスボールなどの健康器具を導入したりすることも有効でしょう。このような運動習慣の定着は、筋力の増加や生活習慣病の予防だけでなく、メンタルヘルスの向上にも良い影響を与えます。

メンタルヘルスと心身症の対策

心身症を含めたメンタルヘルスの改善には、オフィス環境の改善に加えて、コミュニケーションの活性化と適切な気分転換の機会が重要です。特にテレワークの環境下では、社員同士のコミュニケーションが希薄になりやすいため、気軽に挨拶や会話ができる仕組みづくりが必要です。

また、昼休憩の確保や短時間の雑談、仮眠の許可、リラクゼーションルームの導入など、従業員が適切に気分転換できる環境づくりも大切です。

メンタルヘルスケアにおいては、「セルフケア」と「ラインケア」の二つのアプローチが重要です。セルフケアは従業員自身がストレスに対処する方法を身につけることで、ラインケアは上司が部下の異変に早期に気づき、職場環境の改善を通じて部下を支援することを指します。

これらを効果的に行うには、セミナーや研修を開催し、従業員がメンタルヘルスケアの知識とスキルを身につけられるように支援することが望まれます。

まとめ

「プレゼンティーズム」とは、勤務をしているにも関わらず、体調不良によって仕事の生産性が低下してしまう状態のことです。プレゼンティーズムによる企業の損失は大きいため、健康経営を通して従業員の健康維持や増進を行い、プレゼンティーズムを改善していく必要があります。

パソナでは、現状把握のための従業員の実態調査や、プレゼンティーズムの予防・改善に向けた各種健康相談並びに健康増進セミナーなど、健康経営の実現をワンストップでサポートしています。健康経営に取り組みたい人事担当者はぜひご相談ください。

PDCAコンサルティングサービス

自社だけでの取り組みが難しい場合は、課題に基づく施策をコンサルタントがご提案します。健康経営の取り組みを前進させるためにも、是非お気軽にご相談ください。