おすすめ特集・コラムタレントマネジメントとは?導入メリットや手順について解説

更新日:2025.06.30

- キャリア自律支援

「優秀な人材の確保や育成がうまくいかない」「社員の離職が多く、適材適所の人材配置ができない」とお悩みではありませんか?

そんな人事担当者や経営者の方にこそ知っていただきたいのが、タレントマネジメントです。

この記事では、タレントマネジメントの定義から導入目的、具体的な活用方法まで、人事戦略に必要な知識をわかりやすく解説します。経営戦略と連動した人材育成の仕組みづくりや、組織全体のパフォーマンスを高めるための具体的な施策についてもぜひ参考にしてみてください。

【組織のキャリアデザイン設計でお困りの担当者へ】

>>社員の活躍をサポートするパソナのキャリア自律支援サービスはこちら

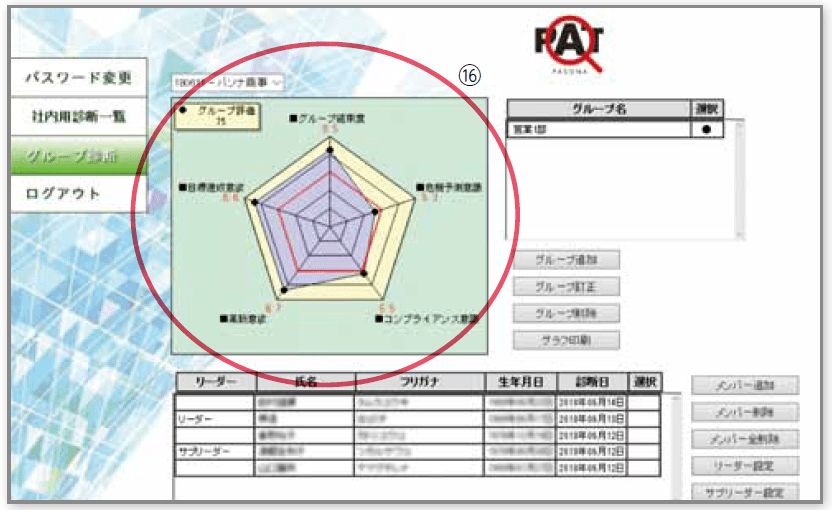

約400万人のデータに基づく診断でタレントマネジメントを支援

適性適職診断PATは、25年以上の研究結果×400万人の利用データを元に開発。人材の採用・育成・配置・定着などの人事業務の中で、横断的にデータを活用できるアセスメントツールです。

受検者の資質・特性を分析し社員一人ひとりの状況を把握することができ、所要時間は約8分で、その場で結果確認が可能です。

- 適性適職診断PATとは

- 適性適職診断PATの特徴・活用シーン

- 導入までの流れと導入費用

無料トライアルもご用意しておりますので、是非お問い合わせくださいませ。※トライアル条件については遷移先にてご確認ください。

タレントマネンジメントとは?

タレントマネジメントは、社員一人ひとりのスキルや経験を企業の資産として活かし、育成や配置を通じて組織の力を引き出す考え方です。

少子高齢化やデジタル化が進むなかで、今ある人材をどう活かすかが企業の大きな課題になっています。

タレントマネジメントを取り入れることで、社員に合ったポジションへの配置や、キャリアに応じた育成がしやすくなり、やる気や会社への愛着も高まりやすくなります。

関連記事:人員配置とは?目的や実行ステップ、人員配置表の作成方法を解説

タレントマネジメントを行う目的

タレントマネジメントには、社員一人ひとりの力を活かすためのさまざまな目的があります。

たとえば、スキルや経験、キャリアの希望を見える形にすることで、その人に合った仕事を任せやすくなり、ミスマッチの防止につながります。

また、将来に向けてどんな力が必要かを見きわめて、それぞれに合った研修を行うことで、育成の効果も高まるでしょう。

さらに、キャリアの見通しが立てやすくなったり、上司と定期的に話す機会があることで、安心して働き続けられる環境づくりにもつながります。結果として、やる気や会社への愛着が育ち、離職を防ぎながら、組織全体の安定にもつながっていきます。

関連記事:キャリア形成とは?企業ができる支援策や成功事例をご紹介

タレントマネジメントが注目されている背景

なぜ今、多くの企業でタレントマネジメントが注目されているのか、その背景にある社会やビジネス環境の大きな変化について解説します。

労働人口減少と人手不足

日本では生産年齢人口の減少が進み、多くの企業が人手不足という課題に直面しています。人材の確保が難しくなるなかで、採用コストの上昇や、既存社員への業務負担の増加に悩む企業も少なくありません。

こうした背景から、人数に頼るのではなく、今いる従業員の力を最大限に活かす「量より質」の働き方へのシフトが求められています。

その実現を支えるのがタレントマネジメントです。社員一人ひとりのスキルや適性を見える化することで、より効果的な配置や育成が可能になります。限られた人材で高い成果を出すためには、こうした取り組みが重要な戦略のひとつといえるでしょう。

働き方の多様化への対応

近年はリモートワークやフレックスタイム、副業の推進などにより、働き方の選択肢が広がっています。それに伴い、働く時間や場所、キャリアへの考え方も人によって異なるようになりました。従来の画一的な評価やマネジメントでは、こうした多様なスタイルに対応しきれない場面も増えています。

そこで注目されているのが、タレントマネジメントです。社員一人ひとりのスキルや志向、業務目標などを見える化することで、柔軟な働き方を支えながらも公平な評価と育成が可能になります。個々の力を引き出し、組織全体の成長につなげる手法として、多くの企業が導入を進めています。

グローバル競争力の強化

日本の企業がこれからも成長を続けていくためには、海外でも活躍できる人材を育てていくことが大切です。とくに、将来を担うリーダー候補を計画的に育てるには、タレントマネジメントの仕組みが役立てられるでしょう。

たとえば、社員のスキルや志向をグローバルに見える形で管理しておけば、海外を含めた幅広い視点で人材を配置しやすくなります。

未来を支える人材にしっかり投資していくことは、会社の成長だけでなく、「この会社は人を大切にしている」と感じてもらうためにも大切です。タレントマネジメントは、そのような企業の信頼づくりにも貢献してくれます。

タレントマネジメントを導入するメリット

タレントマネジメントを導入することで、企業にもたらされる具体的なメリットを詳しく紹介します。

人材を最適に配置できる

タレントマネジメントを導入すると、社員のスキルや適性、志向などのデータをもとに、一人ひとりに合った配置ができるようになります。上司の印象や限られた情報だけではわかりにくかった才能も可視化され、「この仕事に合いそうな人」を正確に見極められます。

たとえば、技術職の社員が実はマーケティングのセンスに優れていた場合、新商品のプロモーション担当に抜擢するといった戦略的な配置も可能です。

一人ひとりに合った仕事を任せることで、従業員の力を発揮しやすくなり、組織全体の成長にもつながります。

長期的な人材育成ができる

タレントマネジメントを活用すれば、10年後・20年後を見据えた人材育成が可能になります。社員一人ひとりのスキルや経験を把握し、これから求められる力とのギャップを見つけることで、ムダのない育成計画を立てられるようになります。

たとえば、将来のリーダー候補には、戦略的な部署異動や個別の育成プランを用意することで、着実な成長をサポートすることが可能です。このように、長期的な視点で人を育てる仕組みが整っていれば、外部からの採用に頼らず、社内で次世代の人材を育成していくことができます。

従業員のエンゲージメントが向上する

タレントマネジメントは、社員のやる気を引き出し、会社への愛着を育てる仕組みづくりにもつながります。たとえば、公平な評価制度や上司との定期的な1on1ミーティング、個別のスキルアップ支援などを取り入れることで、社員が「自分は成長できている」「きちんと評価されている」と感じやすくなるでしょう。

そうした実感があることで、「この会社で長く働きたい」という気持ちも自然と育ち、離職の防止にもつながります。前向きに働く人が増えれば、チーム全体の雰囲気も明るくなり、安定した組織づくりにもつながっていきます。

生産性が向上する

タレントマネジメントを導入することで、最終的に目指すのは組織全体の生産性向上です。これは、生産性向上は、社員一人ひとりに合った仕事の配置や、計画的なスキルアップ支援、やりがいを感じられる職場環境など、さまざまな取り組みが互いに良い影響を与え合うことで実現します。

たとえば、自分に合った仕事を任されると、自然とパフォーマンスが高まりやすくなります。さらに、成長を後押しする育成の仕組みがあれば、自分の成長を実感しながら働くことができるでしょう。

社員一人ひとりを大切にすることで、結果として組織全体の力も着実に強くなっていくのです。

タレントマネジメントの導入手順

タレントマネジメントを自社で導入するための具体的な手順を、5つのステップに分けて紹介します。

タレントマネジメントの導入は、その場の判断で進めるのではなく、計画的に進めるプロジェクトとして取り組むことが成功のポイントです。

導入目的の明確化

タレントマネジメントを始める際は、システムの選定よりも先に、導入目的を明確にすることが大切です。目的があいまいなままだと、どんな情報を集めるべきか、どのような取り組みをすればよいのか判断が難しくなってしまいます。

たとえば、「顧客満足度を高めたい」という経営目標がある場合は、「顧客対応に強い人材を育てて適切なポジションに配置する」といった、具体的な人材戦略の目的を設定しておくとよいでしょう。

まずは、経営層や現場の担当者と一緒に、導入の目的をしっかり共有するところから始めていくことが大切です。

人材情報の収集と分析

導入の目的が明確になったら、次のステップは従業員の情報を整理して把握しましょう。多くの企業では、社員のスキルや経歴に関する情報が部門ごとにわかれて管理されていたり、更新がされていなかったりするなど、全体像をつかみにくいのが現状です。

タレントマネジメントシステムを活用すれば、所属部門、スキル、評価、キャリア志向などの情報を一元的に見える形に整理できます。

これにより、「どこにどのような人材がいるのか」「どのような強みや課題を持っているのか」といった情報が明らかになり、育成や採用の計画が立てやすくなるでしょう。

育成・採用計画の策定

人材情報を分析して現状の課題が見えてきたら、次は「どのように人を育て、どう採用していくか」を考えるステップです。

たとえば、「デジタルツールに強い人材が不足している」とわかった場合は、社内でスキルアップ研修を実施するなどの育成と、即戦力となる人材を外部から採用する施策を組み合わせることで、より効果的に対応できます。

その際には、「誰に」「いつまでに」「どのようなスキルを身につけてもらうか」といった具体的な目標を設定しておくと、計画が立てやすく、実行にも移しやすくなります。

人材の採用と配置

育成や採用の計画ができたら、次は実行に移すステップです。このとき大切なのは、客観的なデータをもとに判断することです。配置した理由が説明できれば、周囲の納得感も高まり、不公平感を防げます。

また、配置された人がスムーズに活躍できるように、研修やサポート体制も整えておくと安心です。人を動かすときには、本人の気持ちにもしっかり寄り添うことが、長く活躍してもらうためのポイントになります。

効果検証

タレントマネジメントは、導入して終わりではなく、継続的に見直していくことが大切です。計画した施策が目的に沿っているかを定期的に振り返りながら、必要に応じて内容をアップデートしていきましょう。

そのためには、あらかじめ成果を測るためのKPI(指標)を設定し、チェックできる仕組みをつくることが大切です。たとえば、「離職率」「スキルの習得度」「エンゲージメントスコア」などのデータを活用すれば、現状を客観的に把握できます。

振り返りと改善を重ねるサイクルが、よりよい人材活用と組織づくりにつながっていきます。

タレントマネジメントを導入する際の注意点

タレントマネジメントの導入を成功させるために、多くの企業が直面しやすい失敗パターンと、回避するための大切なポイントを紹介します。

あらかじめ注意点を把握しておくことで、導入後に「こんなはずじゃなかった」と後悔することを防ぎ、タレントマネジメントへの投資効果を高められるでしょう。

目的や課題があいまいなまま導入しない

タレントマネジメントを導入する際に注意したいのは、導入目的があいまいなまま進めてしまうことです。最初にシステムの選定に入ってしまうと、導入したものの活用しきれずコストが無駄になってしまうことにもなりかねません。

まずは、自社の課題をしっかりと洗い出し、「何を解決したいのか」を明確にすることが大切です。たとえば、「イノベーションを強化したい」というテーマがあるなら、その実現のために必要な人材をどう育て、どう配置するか、といった具体的な目的を設定しておきましょう。

導入目的を社内へ周知する

新しい仕組みを導入する際には、自分にも使えるだろうかと不安に思う声が出てくることもあります。従業員の不安な気持ちに寄り添いながら進めるためには、導入目的や導入メリットを丁寧に伝えることが大切です。

たとえば、経営層には成果につながること、管理職にはチーム運営のサポートになること、一般社員にはキャリアアップに役立つことといったように、それぞれの立場にあわせた説明を意識しましょう。

全員が、この仕組みは自分にも関係があると感じられるようになることで、導入に対する不安が和らぎ、前向きな協力を得やすくなります。

現場が活用できる仕組みにする

タレントマネジメントを成功させるには、人事部だけでなく、現場の管理職や社員が無理なく使えることが大切です。「操作が難しくて結局使われない」ということがないよう、導入前に実際の画面を確認し、使いやすさを評価することがポイントです。

とくに、日々忙しい現場では、簡単に入力できるかどうかが大切になります。また、既存の人事システムと連携し、手間を減らす工夫も必要です。タレントマネジメントを導入する際には誰もが自然に使える仕組みを整えることが大切です。

データの整備と更新を怠らない

タレントマネジメントを成功させるためには、現場の管理職や社員も無理なくシステムやツールを使えることが大切です。「操作が複雑で使われなくなってしまった」とならないように、導入前に実際の画面を見て、使いやすさをしっかり確認しておきましょう。

とくに忙しい現場では、情報の入力が簡単にできるかどうかが重要なポイントです。また、既存の人事システムと連携できるかどうかも、業務の手間を減らすうえで欠かせません。

誰もが自然に使える仕組みを整えることで、タレントマネジメントを社内に根づかせ、活用を広げていくことが可能です。

タレントマネジメントの導入事例

実際にタレントマネジメントを導入し、人事戦略の変革や組織力の強化に成功している企業の具体的な事例について紹介します。

KDDI株式会社:タレントマネジメントシステムの活用

KDDI株式会社は、通信に加えて金融やエネルギーなど多様な分野に事業を広げ、「ライフデザイン企業」への転換を進めています。こうしたなかで課題となったのが、グループ全体での人事情報のばらつきでした。

人材を横断的に活用するため、同社はタレントマネジメントシステムを導入して人事DXに取り組み、人事・勤怠・採用などの情報を一元化しました。

これにより、社員や管理職が自らデータにアクセスできる環境を整え、戦略的な人材活用が進められるようになっています。

サントリーホールディングス:全社員型タレントマネジメント

サントリーの人材マネジメントは、「やってみなはれ」の精神を支える仕組みとして、全社員を対象にしたキャリア支援が特徴です。ツールを使って、社員一人ひとりが年に一度、自身の強みや目指すキャリアを記入し、上司との1on1面談でその内容をじっくり話し合います。

この取り組みは、社員の「やりたいこと」と会社の方向性をすり合わせる機会になり、異動や育成プランにも活かされています。対話を通じて社員の意欲を引き出す仕組みが、組織の活性化にもつながっています。

参考:SUNTORY「日本発のグローバル企業を実現する人財育成と成長機会」

パソナの適性適職診断PATでタレントマネジメントを進めよう

この記事では、タレントマネジメントの基本から導入の流れ、注意点までを紹介しました。人手不足や働き方の変化が進む今、一人ひとりの力をしっかり活かす仕組みは、企業にとって大切です。

タレントマネジメントを導入することで、社員のスキルや希望を見える化し、最適な配置や育成ができるようになります。これにより、エンゲージメントや生産性の向上も期待できます。

まずは、自社の課題や理想の姿を整理し、導入目的を明確にすることが大切です。

パソナでは従業員一人ひとりの資質や特性を把握できる「適性適職診断PAT」を提供しています。

適性適職診断PATは、人材の採用や育成・配置・定着といったさまざまなシーンで、分析したデータを活用できるツールです。

無料トライアルも実施しています。これからタレントマネジメントに力を入れていきたい企業の方は、ぜひこちらから「適性適職診断PAT」の詳細をご覧ください。

社員一人ひとりの状況を把握する 適性適職診断PAT

タレントマネジメントの基本から導入手順、活用事例までを解説します。人材育成・配置・離職防止に役立つヒントが満載で、組織力強化を目指す人事担当者必見の内容です。

パソナの適性適職診断 PAT (Pasona Aptitude Test)が貴社の課題を解決

採用後のミスマッチや、離職率の高さ、配属後のパフォーマンスなど人事課題の解決へと導きます!